7000家門店、千萬級會員,書亦如何成為行業「隱形冠軍」?

下午三點飲茶時間到了,今天是書亦燒仙草的主場。翹起我的小拇指,拎起奶茶杯晃晃,奶茶掛杯,半杯是料,200斤胖子的氣質準備拿捏了。

此時,老板走過我身邊,盯著我的燒仙草 想喝 說:寫篇書亦燒仙草吧。我嘬著燒仙草紅豆珍珠奶茶和葡萄干陷入了沉思。

提起書亦燒仙草,可能很多人都沒什么深刻印象。

不像瑞幸、茶顏悅色的品牌那么響亮,也沒有COCO、一點點老牌,更不像茶百道擴張得這么快。論客單價,前有高客單價的喜茶奈雪,無論產品、營銷、社交熱度亦或是數字化都幾乎走在茶飲行業前端,奈雪前不久還上市了,喜茶被估值600億;后有低客單價的蜜雪冰城,今年一月,蜜冰也完成了首輪融資并估值超過200 億元人民幣,預計將于年內完成上市流程。

書亦燒仙草,好像就那樣?

不不不,其實可以從一些信息中看出“不對勁”:

目前書亦7000家門店、千萬級的會員數據、以門店為單位建立社群,據說有些門店管理的社群人數已過千(那算算整體的社群用戶...)

書亦去年還成立了信息中心,今年成立了用戶運營部門,這部署意味著什么?懂的都懂。而且,作為一個加盟品牌,書亦門店多,還口碑好,幾乎沒任何爆雷,穩得一批——這是什么意思,懂的都懂。

且,“書亦是賺錢的”(后面細說),這...平地一聲雷?!

信息量好大!如果是真的,可能得霸屏熱搜十天半個月,畢竟眾所周知,茶飲是不那(kui)么(si)賺(le)的。

圖源:書亦燒仙草

市面上不乏書亦的拆解,翻遍這些文章之后,我發現大家對于書亦的認識,其實跟所有做得好的茶飲品牌的差別都不大,離不開供應鏈、流量、價格低、下沉市場、極致性價比等等這些常規操作,問題來了:這樣的品牌一抓一大把。無論媒體老師們如何盛贊書亦是行業「隱形冠軍」,都難以以理服人吧?

為了弄清楚書亦的增長從何而來,以及推翻那些無謂的吹噓,市面上所有關于書亦的資料,我幾乎都翻完了 差點就加盟了 ,結果發現供應鏈、流量、定價、成本、下沉市場、營銷等等這些確實是書亦穩的原因,但,表面了——

深究下去,是整體戰略部署的結果。

如果拆開單看某一部分,其實并不具備參考性。

這或許也是為什么逐字逐句「抄作業」都得零分的原因:抄對了答案填錯了題。

站在上帝視角分析問題或許簡單,但我們試圖為你提供不一樣的答案。秉承一貫傳統,我們依舊是不吹不黑公正開扒!

關于書亦燒仙草做對了什么,以后還會做什么,我們分為三個階段進行分析:

階段一,產品擴張策略

階段二,成本領先戰略

階段三(也即當下),用戶品牌戰略

原本預計6000字完結,誰知道料越挖越多,不知不覺寫到了9000字,所以,建議先收藏點贊在看轉發再開始閱讀,以免丟失。

圖源:書亦燒仙草

階段一

產品擴張戰略

前期的書亦燒仙草,一靠產品起家,二靠擴張策略。

首先是產品。書亦燒仙草一開始名為85° tea,專門做奶茶,所以跟很多奶茶店一樣,也差點黃了。

幸好,后來他們出了一款王牌產品,燒仙草奶茶,成了消費者心中的記憶點——做燒仙草的不少,但燒仙草這條賽道上的人不多;做奶茶的不少,但賣燒仙草奶茶的就那么一家。

或者說,在十幾年前他們剛起步的時候,根本沒人做。

說白了—— 賽道小,小到沒多少人做燒仙草奶茶;賽道大,不僅少人競爭,以燒仙草為主的細分市場也還是藍海;賽道人少,幾乎只看到書亦一個在跑。

書亦的價位在茶飲行業中屬中低端,且不論奶茶成本低,鋪租、人工、倉儲、供應鏈也都需要成本,這個價位這個料多,書亦如何賺錢?薄利多銷看似是唯一的出路?

其實,妙也妙在這個價位——在校園里受歡迎,在小縣城里受歡迎,在大城市的一眾高價飲品相比...市場之大,哪都是生意,根本不愁。

靠著燒仙草活下來之后,2017年書亦創立滿10年之際,他們擁有了100家門店,并不多——這十年,是蟄伏期。

書亦的核心產品和產品特點在這期間不斷聚焦強化,例如:從85°tea改名為“書亦燒仙草”、主打燒仙草、Slogan改為“半杯都是料”、店面形象和大小、營銷方式、確定主攻市場等等,從初級市場反饋而來的品牌護城河終于建成。

圖源:網絡

2017年,書亦拿著經過市場檢驗的一套模式正式開始擴張之路。

初期擴張階段,書亦的開店策略用兩個字就能概括完:滲、透!

他們的做法是,先在城市中心輻射的周邊縣級市開店,俘獲一把周邊人民的心,提升品牌勢能之余把錢賺到,之后才逐步擴展到城市中心。在鞏固經營狀況之下再擴張,穩!

為什么穩?

舉個例子:廣州天河區(CBD區域)是喜茶、奈雪的大本營,如果從一開始就跟他們貼身肉搏、加上鋪租/人工/水電等等,一聽就是不劃算的事情。而書亦,先從白云區、花都區、荔灣區、越秀區、黃埔區等等物價相對便宜且人多的區域開起,等驗證市場有效,也賺到錢了,再來天河區搶生意。

喜茶奈雪雖然占領高地,但高地數量畢竟有限。慢慢滲透城市的書亦,不僅開進喜茶們的核心商圈,還把周邊的街邊、購物中心統統占領,輻射更加充分,拿下城市里大大小小街道商圈的話語權,群眾基礎極為鞏固。

當喜茶奈雪在新一線城市的門店數均不足200家的時候,書亦已經逼近2000家了。從產品價格來比,書亦是低,但從門店租金、人力、輻射范圍來比,地段決定價格,未必不賺。

圖源:網絡

到了2019年,書亦門店規模到達3500家。跟蟄伏期一樣,2017年-2019年三年期間,書亦的門店巡查、食安、團隊管理及加盟商的管理等等方面也在逐漸完善(這些我們后面詳細說),甚至成為行業標準——又為下一步擴張夯實了基礎。

可以發現,無論是0-100家時期,還是100-3500家時期,書亦都是通過市場反饋調整方向,跟“大刀闊斧”幾乎絕緣。這種以小成本打基礎、從“低”做起的方式,確實慢,卻有利于根據經驗積累及時調整自身,試錯成本極低,直接杜絕諸如“大象轉身”的難題。

做事情,從來都是0-1難,但前期踏實(書亦過于踏實了),后期便扎實——2021年,書亦門店超7000家,多方獨立信源都表示,“書亦是賺錢的”。

行內人,應該都知道這意味著什么。

階段二

成本領先戰略

提起書亦,繞不開“極致性價比”,說白了就是售價低而料足——茶飲行業真的太「卷」了。

尤其在下沉市場,再卷,就真的沒錢可賺了,利潤太薄,加盟商賺不到錢,垮臺;不然就是一味收加盟費,賺加盟商的錢,照樣垮臺。為什么近年來那么多加盟商在新聞臺血淚控訴品牌“加盟的時候說能賺錢”,不也是這個原因。

而書亦——價格在整個茶飲行業而言,屬中低價格段,同時,是一個加盟品牌。

Double kill !還能賺錢?

前面提到的試錯踩坑后的模板只是入場券,要留在茶飲行業這個紅海,需要更多資本支持。尤其對于玩“極致性價比”的書亦而言,然而,書亦并沒有資本介入,燒的是自己賺回來的一張張鈔票來擴大版圖。燒一個店或許可以,燒出100家店勉強過得去,7000家?未來的10000家?

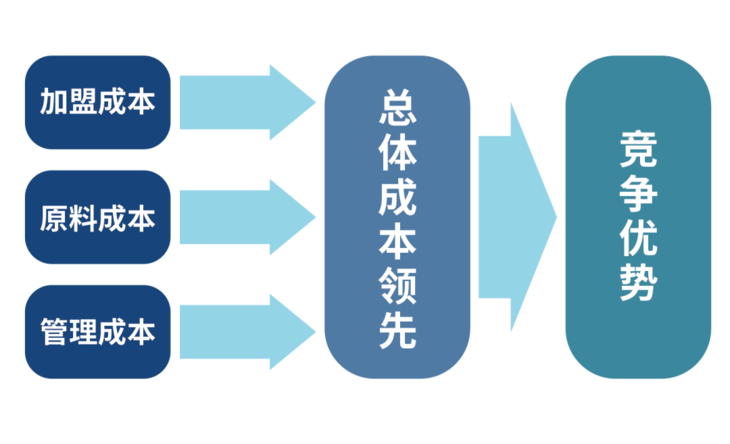

可想而知,靠的不是燒錢,這“極致性價比”能賺錢的背后,實際上有個專業名詞,叫做——「成本領先」。

圖源:私域流量觀察 書亦的成本領先策略

首先是,加盟成本。

這類品牌有多容易爆雷應該不用多贅述。發展至7000家甚至今年要沖擊萬家門店的書亦,深諳此道。所以,讓加盟商先賺到錢,一直是書亦的第一要義。

賺錢,得從加盟商加盟那一刻開始,別想歪,不是加盟費,而是「加盟」本身。

書亦的加盟流程和要求,忒多。除了要通過申請表審核、加盟商面試審核、店鋪選址面試審核,還要求有資源、有管理經驗、有錢,更要求加盟商親自參加培訓、全職經營/管理店鋪,對加盟老板的上班時間還有要求。

書亦是鉚足了勁保證加盟商優質,把每一家門店都當作直營看待,而不是你買我賣的“租用品牌”。可以這么說,但凡有丁點無法勝任門店經營的加盟商,直接淘汰。

所以書亦+一個有基礎的加盟商=強強聯手,干啥啥都行。

書亦在一些采訪中曾透露過他們對于加盟的態度:克制與敬畏。

可誰又能想到,書亦7000家門店都不怎么虧錢的真相竟是不(克)賺(制)錢——從源頭掐掉有風險的加盟商,抗風險意識/能力一流。

或許你會問:書亦嚴防死守加盟商,招商同意嗎?那不是掐了人家財路?

雖然加盟難,但擋不住如潮水一樣的加盟商啊!所以招商要拿的錢...

但,在書亦,像招商、督導這一類跟加盟商有關的職位,他們的提成大多跟開店之后店的運營情況掛鉤——要對自己選址的這個門店的業績負責:

門店業績達標,提成到手;門店業績不達標,倒扣,還將面臨總部考核他們的選址問題。負責巡查門店的督導也同樣,他們的KPI中很重要的一部分就是門店的業績好壞。

因此,在加盟商進場之后,招商和督導會全力協助門店,“加盟之后就撒手不管”的情況不會在書亦出現。也因此,招商并不會為了開店而開店,斷絕了招商薅加盟商羊毛的情況出現,門店與招商、督導業績掛鉤也保證了書亦新門店業績及存活率。

書亦招商、督導的內心OS:不會開店就別來開店。

或許你又會問,加盟商跟我們探討的成本有什么關系?

從源頭篩選出優質加盟商,從門店開張開始扶持,加盟商的實力本就不差,還被推著賺錢,加盟商賺到錢,書亦也賺到錢,品牌力提升,更多人加盟,一套良性循環就此形成。

加盟商的質量、加盟商能否賺到錢,實際上直接作用于書亦的整體業績。

如若不在加盟商這一環節加以管制,后果可想而知:門店虧錢,虧的只是加盟商嗎?假設加盟商忍氣吞聲,那還好,遇上像我一樣暴脾氣的,估計就是掛幾天頭條的社會性新聞,官媒老師們、食安局老師們可又有得忙了——加盟商虧錢,品牌虧的更多,還得把聲譽搭進去,這其中涉及的成本,估計不需多贅述。

這可能也是書亦所說的對市場的“敬畏”?跟市場合作共贏,而不是簡單的我(ge)賣(jiu)你(cai)買。

其次是,原料成本。

一是原料本身成本低。奶茶原料本身就不貴,大概此刻你們腦海里都飄過“暴利”兩個字。原料本身價格低,但書亦可以壓得更低——書亦主打的產品是仙草,別人家一件產品只拿10件貨,書亦一件產品拿100件貨,原料自然成本可以一低再低,可能一壓就壓成行業最低。

早已實現標準化生產的仙草原料,供給穩定,也減少了供應鏈的負擔、風險。遠比鮮果茶這種需承擔供應鏈風險(季節限制、價格波動、原料新鮮度、保鮮)的品牌要更安全、價格更穩;

二是供應鏈強大。餐飲連鎖的擴張成敗很大程度上依賴于供應鏈,尤其對于講求即時性的食品行業而言,且不談(雖然不能不談)能否靈活調度倉庫、運輸、配送、倉儲及成本問題,供應鏈條越長、越復雜,也意味著食品受到污染和腐壞變質的風險越高,一句話——成本太高。

據說當年書亦老板吃過供應鏈的虧,導致前期省外開店失敗,于是才有了2014年書亦自建倉配的事。

目前書亦在全國有21個倉儲物流中心,以半徑200-300公里進行覆蓋,每倉3千-5千平,還設置了前置倉(前置倉即比全國性大倉庫小、但離消費者更近的地方所設置的倉庫,時效性更高。例如,大型電商下單后配送時間最快為4個小時左右,而前置倉則將配送的時間可以壓縮到0.5~2.0個小時)大大提高了倉配靈活性。

當然,供應鏈的強大還不止供應鏈本身,還有組成供應鏈的這些方方面面。例如,升級了IT系統,打通了前后臺數據鏈,也上了各種數字化工具。

舉個例子,書亦數字化服務商之一 —— SAP,供應鏈“大管家”,協助書亦解決物流運輸 、產品規格及質量、原材料采購、貨物倉儲及庫存管理等問題,并形成數據化的資源管理系統。

簡單理解,僅結合SAP所提供的數據,大至某段時期全國門店的原料購買/使用/支出/剩余等情況,推斷市場動向、小至每家門店該備多少貨,如何節省單日成本,都可以有一個具體的數字和一個具體的應對方案。

也即以工作流程為導向,對所有采購處理最佳化,甚至可以自動評估供應商,透過精確的庫存和倉儲管理降低采購和倉儲成本。

只要你細心留意書亦的擴張版圖,就能發現書亦的擴張大都以倉儲物流中心為原點,在倉儲可輻射范圍內擴張:在減少供應鏈成本的同時,也降低門店倉儲、物流等等壓力,把需要擴張會帶來的管理及品控風險減到最低。

各種的數字化系統又再次降低其中的成本,如SAP其實就是提高了門店的自查自糾的能力,提高財務管理的效率——

真 · 三百六十度無死角降成本!

當然,SAP的功能遠不于此,書亦用上的功能有多少我們不可而知,而書亦采購的數字化工具肯定也不止一個SAP,或許降本的范疇比我們估計的要少/還要多?字數限制,不再贅述,有興趣的同學可自行查閱。但可以確定的是,數字化、打通全渠道數據,于整體業務而言,最終指向還是降本提效。

在遠遠未到1000家門店的時候,書亦已經開始自建供應鏈之路,對于當時的書亦而言,是一件吃力不討好的事情。但,如果沒有花這些錢、大費這些周章,光供應鏈這一塊就能徹底斷絕了平均每月開店超過100家的可能性。

戰略高度之高,讓人嘆服。

最后是,管理成本。

老板們一看到“管理”二字,可能就要長嘆一聲,沒有比管理更難的事情了。

于書亦而言,難度以倍數增加。首先是人員管理,加盟商幾千,加盟商下面的員工又幾千;其次是門店管理,財務、食安、運營(活動運營、用戶運營等)、進銷。如何培訓?如何保證規范化?如何統一管理?如何...?

書亦采取分公司/營運部+督導+線上的方式進行管理。

2017年,書亦通過集團化+在各區域成立分公司的形式發展,到目前為止,書亦擁有9個分公司(最新的一家分公司,在今年六月成立)。分公司的職能是管理地區加盟商,屬于地區加盟商的管理機構,逐漸形成更具終端控制力的組織框架,減輕總部的管理壓力之余稀釋管理成本。

有些職責是分公司和營運中心能兼任的,也有些只能隸屬于總部——比如,督導。督導的作用再清楚不過,比如,讓總部的政策/標準有效地傳遞到每一個消費終端、培訓門店人員、檢查終端門店的經營情況及標準化程度。大多數情況下,他們都采取明察暗訪的方式(好刺激),從總部一走就是一個月,這一個月里跑幾十家門店,里里外外地檢查各門店的經營情況。

據了解,書亦的督導數量應該在300名左右,每人原本的管店數為60家,現在降低到30家以內,保持每店每月1-2次的巡查,力度更大。比大學輔導員都要關心你。

如果被檢查出問題怎么辦?小則調整,大則立馬關店整改。比教導主任都要嚴格。

那么,分公司、營運中心、督導不檢查的時候是不是就“自由了”?

這就來到了線上管理的部分——

1、書亦的N套門店標準化SOP

比如,一個叫做「FQSMC」自檢體系,F=食品、Q=品質、S=服務、M=目視化、C=衛生,這套門店標準化運營體系目前已經被廣泛應用在茶飲行業的門店運營中,形成了行業的質檢標準。這5大分類共50個項目,每天必須進行兩次拍照上傳/匯報至書亦的運營系統進行打分,書亦內部稱之為“門店自檢”。

包括自檢數據在內的所有門店數據(包括財務、進銷等數據)連同門店監控每天都會同步至總部中臺結合起來分析,每個地區的情況每天都能一目了然——實時進行大的戰略部署完全沒問題。

而細化到門店——門店數據上傳后,督導復查,督導上級對其檢查結果復核,總部定期抽查,一層一層進行推導檢查,并將層級巡檢的結果和督導或片區巡查的結果作對比,來看各層級的巡查結果是否一致,如果各方的數據有很大差距,總部就可以尋根溯源找到原因,另外也通過最終數據對比呈現出最真實的門店情況。

看暈了?對書亦來說其實很簡單:來幾個系統,一個中臺,搞定。

對于每一位門店員工而言也很簡單,一部手機,就能即時進行反饋、總結。目前,各個系統的數據正在打通,整理數據可以一次性多維度拉數據,省事。

哪里的數據不對勁,立馬進行在線調整或...督導來問候。或者說,即便沒有督導,看著系統上的基本分析,也能知道調整的大概方向。

真正的降本提效。

等等,數字化系統,聽著都頭暈的東西一般員工也會?那書亦得花多少錢請這種高階運營人員?!

2、書亦線上商學院

書亦的線上商學院相當于書亦的慕課,學什么?門店運營的各種SOP aka 「不怕不成材系列學習大禮包」,從產品操作、食品安全、設備使用及維護、門店運營、服務流程、操作系統到社群運營統統都有,書亦人,人手一個賬戶。

負責各個學習板塊的則是對應部門,假設開發社群運營課程的部門是用戶運營部門,他們還要按時update課件、講課,動員各位加盟商學習、告訴他們為什么要學習,還要包教會。

如果要考核在線時間,四舍五入就真的像在上大學了。

所以給各位打工人一句勸:稍微懶一點都別去書亦,哪怕只是去舀舀燒仙草,都有N個SOP等著你學。

圖源:書亦燒仙草 據說是書亦燒仙草商學院上課現場

現在社會上包括很多媒體在內的觀點,都認為書亦是一個“極致性價比”的品牌,也有人更加直接地表示,書亦就是“打價格戰”,跟蜜冰相差無幾的價格,但卻料多幾倍!而還有人從書亦在社媒平臺上鋪天蓋地的營銷——還跟瑞幸相似,包括我們上文提到的“成本領先戰略”,乍聽之下,也與價格戰有相似的味道,實際如何?

確實,很像。

但有一點需要明確的是,價格戰是單純降價促銷,并不能作為長期策略執行。書亦踐行接近10年的背后,應該是「成本領先」的功勞,也即總體成本領先帶來低價而形成的長期優勢。

什么意思?比如,黃婆賣瓜3塊一斤,隔壁小黃賣瓜同樣3塊錢一斤,但小黃在進貨、人工、水電方面的成本輸出更低,在瓜的售價相同的情況下總體成本更低,小黃就比黃婆的收入更加喜人。

書亦燒仙草就在做這一件事:對手價格低,那么我原料成本低、供應鏈穩定且低價、鋪租低、管理成本低,即便價格與競爭對手價格一樣甚至更低,追究所有成本,也還是能夠壓縮出利潤空間。而非簡單的“性價比”。

當大家都在談論某項成本高低的時候,書亦實踐的是成本領先。前者只能以業績成敗英雄,后者可是能上教科書的操作——全國范圍內都無出其右。

跟成本領先策略相似的是,品牌在做到千家后,尤其是加盟企業,原來細小的運營及管理問題會被放大千倍,一家門店跟不上,問題不大,但當1000家門店的某個小問題跟不上、或是決策踏錯半步都將帶來嚴重后果。所幸,書亦在加盟、原料、管理的問題上,從最初就把控嚴謹。

長期主義。

階段三

用戶品牌(當下)

——這是書亦當下以及未來的重頭戲(我猜的)。

但正式開始分析之前,我想先講一個小故事:

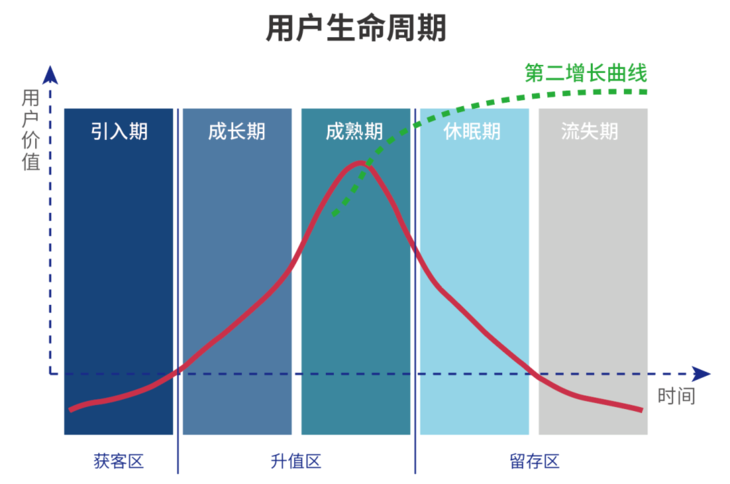

今年9月3日,瑞幸收盤價14.48美元。瑞幸在2020年暴雷后,股價從頂峰時期的50.02美元跌低至1.16美元,很多人都說“瑞幸要死了”,可惜的是,沒死成,股價回來了。

這要得益于瑞幸的180萬私域用戶:每天貢獻直接單量3.5萬多杯,通過群內信息提醒可以促單10萬多杯,用戶入群后月消費頻次提升30%,周復購人數提升28%——私域訂單貢獻已成瑞幸第三大渠道,而第一和第二則是APP和小程序。

說白了,APP、小程序、社群,這些實際上都屬私域,且,這些用戶大部分都是瑞幸的會員。

所以拯救瑞幸股價的關鍵無非是:私域、會員(用戶),瑞幸通過私域運營會員提高CLV(customer lifetime value - 顧客終身價值),本來一周買一杯的人,硬生生被運營成了每天買一杯。

在大家還盯著爆雷事件的時候,瑞幸憑借運營會員發展出第二增長曲線,流量變留量。

圖源:私域流量觀察

7000家門店,幾千萬會員數據,無論是哪一個數字,對于任何互聯網品牌而言都是一個極其“可觀”的數目,一個未被挖掘的價值金礦。這是書亦布局「用戶品牌」的主要原因。

而書亦方也曾在某次采訪中提到過,要做「用戶品牌」。

他們所表述的意思應該更加接近“以用戶為導向”,但我還是固執地理解為“挖掘用戶價值”,幾!千!萬!的會員數據啊!真**誘人。

不難看出,書亦近一兩年也一直在“做用戶”,成績與聲量也都不錯。這里指的是書亦的社群運營。

圖源:書亦燒仙草社群

2020年起,書亦陸續利用門店的力量建立起與用戶對話的窗口,當時用的是微信社群,然而據我近幾個月的觀察,他們已經陸續轉為企業微信群。

我犧牲N多時間跟群主套近乎之后,不僅知道了他所屬的部門是“用戶運營部”,還摸到了一些內部數據:

目前書亦的社群數量在6500個上下,真正跑起來的只有40%左右,我算了算,在3900個群左右。

雖然也算是不小的數目,但為什么只有40%?主因不外乎——加盟商。

不理解?據說負責書亦社群運營的用戶運營部,最大的工作量不是寫SOP,而是給加盟商們“洗腦”:為什么要做社群?為什么要用企微?如何運營?等等,效果不錯。

越來越多的加盟商通過商學院的課程、通過分公司、通過督導的引導,也因為整體營銷環境的改變,都開始加入到用戶運營的行列,不過推動他們加入其中的最大動力應該是...確實帶來了成績。

做生意嘛,無利不往。

在社群運營上,書亦采取的是試點式運營,比如,出爐新活動,首先在高價值人群群及示范群(粉絲粘性及活躍度較高)首發,根據用戶反饋調整,這兩類社群往往由總部親自運營,確定SOP可行,再下發分公司或上線商學院進行全面推廣及鋪開。這種方法無疑能夠最小化試錯成本。

另外,書亦社群的一些細節同樣值得參考:

基本的,比如,進群歡迎語的設置,用戶的一次發言相當于一次廣告:

圖源:書亦燒仙草社群截圖

進階一點的,比如,用戶一旦進入到社群就會被中臺記錄單打上各種標簽,書亦運營人員會根據不同的標簽定制不同的券喚醒用戶。

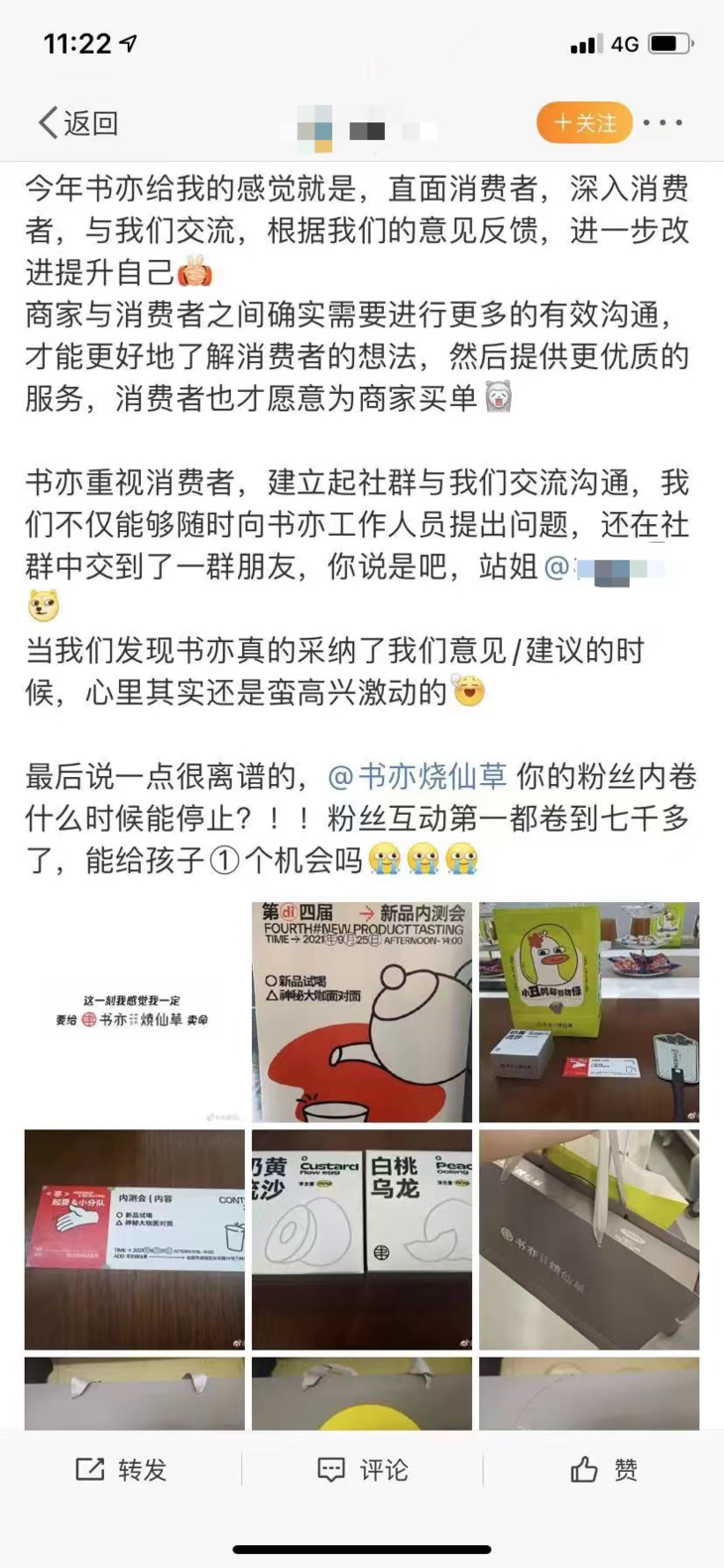

好玩一點的,比如,群里的各種活動,最近最火的一個莫過于新品內測,直接看圖吧:

圖源:微博 書亦燒仙草粉絲內測會曬單

這種粉絲忠誠度就離譜,至于圖片里@到的“站姐”我幾乎每天都可以見到她在群里蹦跶,我勾搭了群主,她是你們工作人員嘛?群主:是一個活躍得像水軍的粉絲。

根據這幾天的觀察,這個內測活動目前在全國社群開始推,各個群里都活躍得讓容易分神的打工仔整日摸魚。

別問我怎么知道的,花了老大功夫混進核心群臥底,每天被按頭安利新品,都工(bian)傷(pang)了。

相比起多數品牌只在群里發優惠券的冷冰,書亦更像“運營”,起碼是真正跟用戶做連接。成績是毫無疑問的,進群后的用戶相比一般用戶的杯數、復購數及下單金額,更高。

圖源:書亦燒仙草 書亦燒仙草媒體品鑒會

書亦在用戶運營上的布局,社群只是其中一方面,另一方面是全渠道會員運營體系的構建——會員系統,具體細節,這里不展開說明,但有幾項數據不得不提:會員復購率比非會員提升12%,消費頻次提升40%,會員客單價提升7% 。

但在運營真正發揮作用之前,書亦各渠道的業務割裂、消費者數據分散、會員營銷功能欠缺、第三方平臺訂單占比大利潤薄...反正,各種痛點,根本沒法實時根據數據變動而進行營銷活動。

用戶變心之快,品牌動作稍慢一天,可能都是明日黃花了。

為了更好的經營用戶,書亦在2020年底還上線了新營銷中臺,是的,但凡涉及人力運營的環節,書亦都給用上數字化工具了。

有了這個中臺,包括SAP在內,跟餓了么、美團等等第三方平臺數據都通過新營銷中臺實現了連接,打通全渠道的人貨場及交易數據,能構建更準確的標簽畫像、打造更細致的用戶生命周期管理、用戶分層運營...真正實現千人千面、千店千面和最佳時機的用戶運營策略。

別說這么多,來兩個例子就明白了:

1、往日三個平臺數據一起對比才能得出的結果,如今一個按鈕完成,且更為準確;

2、往日商品數據可能一周導一次,如今立馬就可以得知,例如下午5點看大盤數據,了解今天什么賣比較好,立馬決定明天社群的推廣方向。

一句話總結:減少營銷誤差/時差,實現精準/準點營銷。

如果說,新茶飲上半場是燒錢砸流量,是資本的游戲,也是操盤手的游戲;那下半場,就是用戶終生價值的拉鋸戰,是數據顆粒度的粗細對比,更是精細化運營的結果。

能不能迎來像2017年的爆發,就看這一役了?

結語

包括業內的很多專業人士在內,都把關注點放在書亦的口號、價格、經營模式上以及三年內快速開店3500家店這些事情上,卻把人家開3500家店之前所蟄伏的這十年打基礎的過程給忽略了。能快速開店3500家,靠一句標語、靠低價、靠社群、靠下沉市場就能成?

請不要忘了,喜茶在成功之前叫「皇茶」,同樣是一個蟄伏多年的品牌。不是所有品牌都能打“閃電戰”,相比起快速成功的案例,更常見的是無人問津多年躲在角落無數次試錯。

如果獨立看成功者的某部分,即便模仿到位——不好意思,每一塊單抽出來或許都是一次教科書式的經驗,但分開來看其實并不具任何參考意義,這是成功的一環,并非成功的全貌。

例如數字化,如果書亦沒有持續投入數字化,估計還得要個一兩年才能完成整體數據的打通,擴張到7000家更是不可能,只有當前中后臺的資源全部圍繞擴張展開,通過各種數據、技術體系的完善來管控整體才有如今的效果。

全局觀啊!

所以請不要把書亦燒仙草的某個環節神話,可以做到的人并不少,論長久,還得看整體戰略部署。

特別申明:本文為服務號上傳,本文僅代表作者觀點。有贊學習中心僅提供信息發布平臺。如有侵權請聯系刪除:rodas@foxmail.com。

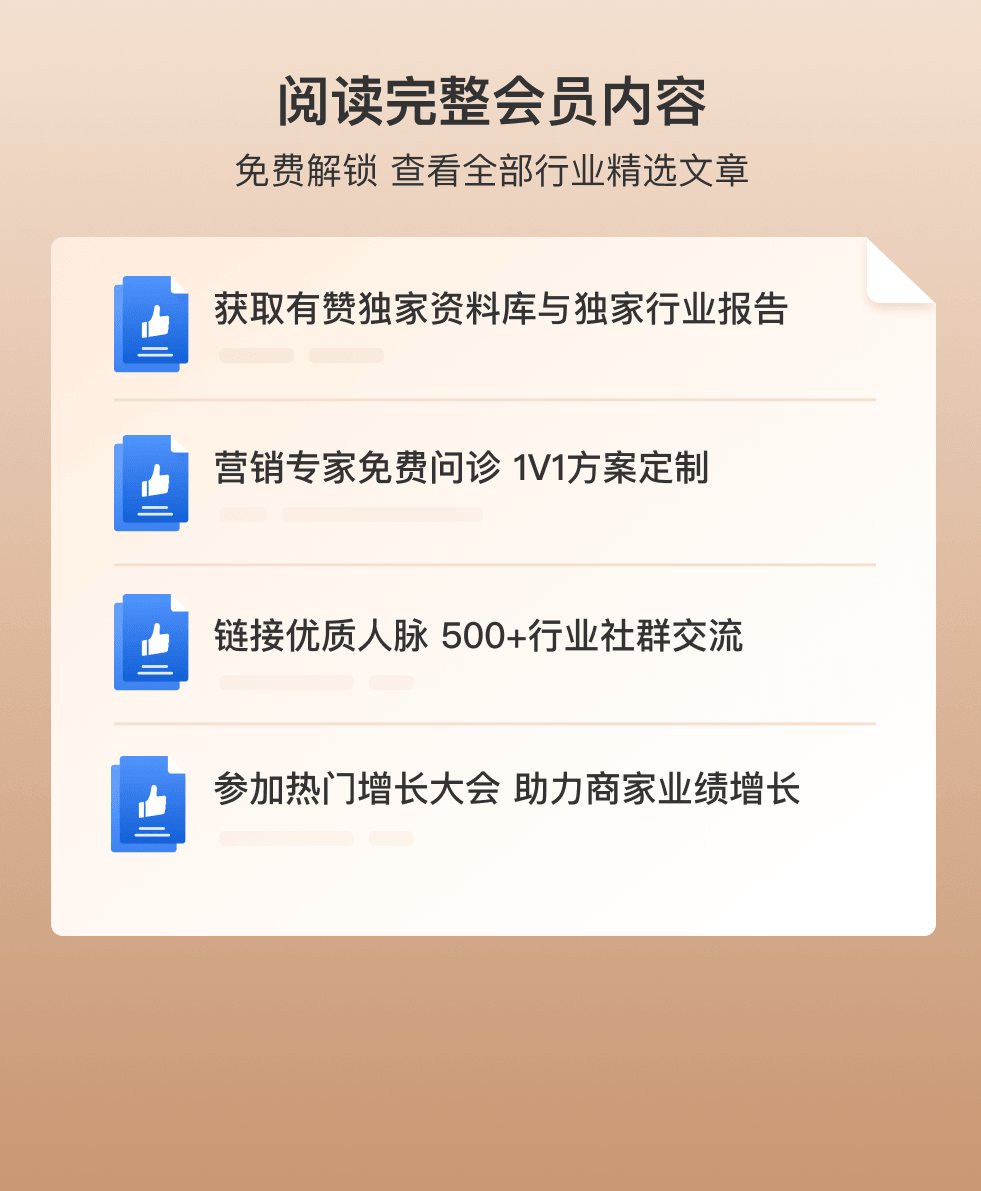

推薦經營方案

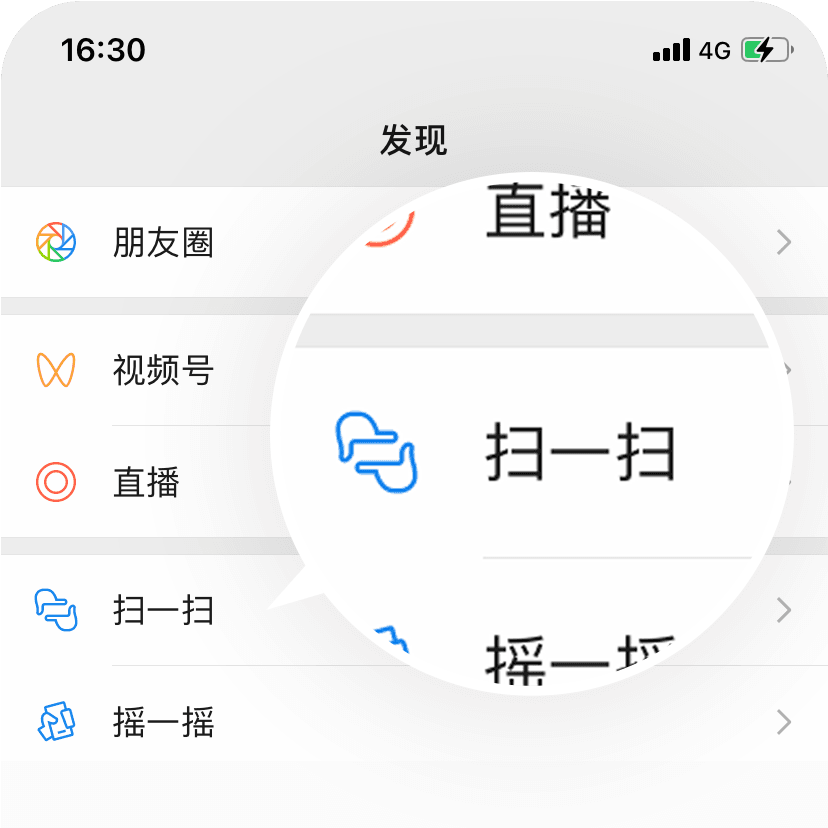

打開微信掃一掃即可獲取

-

1000+最佳實踐

1000+最佳實踐

-

500+行業社群

500+行業社群

-

50+行業專家問診

50+行業專家問診

-

全國30+場增長大會

全國30+場增長大會

請在手機上確認登錄