雙減政策下教培機構如何轉型?有贊教育黃曉鳴對話睿藝創始人

{{item.summary}}

如今,“雙減”政策勢在必行,轉型成為眾多教培機構最關心的議題。面對現實,教培行業從業人員意識到,必須更關注學生的成長和體驗,同時在原有基礎上挖掘新的教育賽道,讓行業走向合規化和信息化。

8月24日,有贊教育“教育者說”教培機構轉型助力系列直播首期上線。當晚,有贊教育黃曉鳴和睿藝創始人劉芮依分別做客直播間,深度探討了在“雙減”政策之下,教培機構轉型的危與機。

在直播中,黃曉鳴和劉芮依分享了K12機構的轉型建議及避坑指南。

認清形勢 “雙減”政策之下教培機構轉型要快

黃曉鳴表示,從政策內容層面來看,這次政策對教培機構的影響主要有三點:

第一,資金方面,通過第三方托管、風險儲備金等方式,對校外培訓機構預收費進行風險管控。

第二,培訓內容方面會加強監管,比如校外培訓機構每次招生前須向教育部門報備招生簡章、課程內容、教師資質、收費情況等事項。

第三,管理方面,以后培訓廣告會被嚴格管控,流媒體、新媒體、公共場所、居民區各類廣告牌和網絡平臺等不刊登、不播發校外培訓廣告。”

黃曉鳴分析:“從saas服務商的視角來看,這些影響的背后,至少隱藏著兩個轉型的重要機會。”

一方面,資金監管背后隱含的趨勢其實是教育行業合規化,這意味著教培機構必須重視信息化建設。比如,教培機構學員信息、銷客數據等必須做到公開透明,可查詢、可追溯,這是支持資金監管政策落地的強有力保障。因此,這也會成為教培機構轉型的一個重要側面。

另一方面,限制教育培訓機構廣告宣傳的途徑,從saas服務商的角度來說,這會倒逼教培機構的經營模式發生巨大轉變。從原來的“流量模式”轉變為以學員為中心的“私域運營模式”,經營模式的轉變意味著教培機構的組織結構、團隊形態都要進行相應的調整。

要同時滿足教培機構合規化、信息化,以及私域經營的需求,其實對教育SaaS服務商也提出了更高的要求,要助力機構機構解決全鏈路經營難題。

當下,很多教育機構存在多個系統工具并存問題,相互之間信息割裂,打通和融合難度大。對此,有贊教育選擇與與校管家的戰略合作,有贊教育的產品優勢在于招生營銷、私域運營,而校管家在教務管理、教學管理信息化服務方面有著多年的口碑累積。雙方將在產品端的強強聯合、數據打通,將幫助教培機構實現兩套系統的「課程通、物品通、學員通、客戶通、營銷通」,加速實現教培機構系統的「一體化」。

而從政策執行層面上來說,此次“雙減”是一個長期性的治理工程。政府各個部門各司其責,教育部負責統籌規劃、網信部分負責輿論引導、民政部門負責學科培訓登記、市場監管部門負責收費監督、銀行部門負責收費的風險管控等。

最后,黃曉鳴總結,從國家發展的戰略上來看,“雙減”必然會快速推進,教培機構應摒棄“上有政策、下有對策”的做法。

“對于大部分教培機構而言,留給他們轉型的時間并不多,甚至可能不到一年。因此,機構轉型的動作一定要快。”

成本增加 K12教培機構的三種現狀

對于教培行業來說,改革意味著成本的增加。“新政策之下,教培機構可能會增加30%的成本。”黃曉鳴分析,“過去一周七天都可以上課,而雙減政策之下,機構只能在周中的時間上課,甚至不包括晚上,因此培訓時間大約縮短了70%。這意味著,第一,場地成本增加了。第二,教師成本增加了。”

據了解,“雙減”政策公布后,有贊教育運營團隊接到了大量的學科類/語培類客戶咨詢。“我們發現,K12的教培機構中呈現出三種分布。”

第一種,變革之前就已經開始培育第二產業,包括做閱讀培訓、口才訓練以及雙語戲劇課程等,這類機構在內容、服務體系上轉型難度相對較小。此外,它們的教學管理、機構經營管理都有相對成熟的經驗和儲備。比如,提早做OMO的布局,通過在線化教學等方式來繼續服務等。

第二種,對轉型持觀望態度,以素質教育培訓機構為主。一方面,各地的細則還沒出臺,它們在出現新空間的可能性。另一方面,這類機構轉型方向充滿不確定性,需要進一步盤點自身的優勢、資源,評估轉型難度。“它們也希望借助一些權威平臺的力量,找到異業合作等輕便一些的轉型方案。”

第三種類型的機構則較為悲觀,它們過去經營單一、教育質量相對不高,再加上財務、人力等高昂的成本讓轉型變得比較困難。

對這類機構,黃曉鳴建議:“其實,如果服務、教學質量比較到位,家長黏性好,大可不必這么早放棄自己精心經營的客群。只要家長提升孩子素養的需求還在,那么就有機會。”

把握好轉型的兩種模式 引進優質項目

從大方向上看,教育部給出了校外培訓機構的轉型路子指導,一共有7個方向,分別是:校內教育、素質教育、家庭教育、職業教育、終身教育、鄉村教育振興,和教育對外開放。

面對機構轉型的困惑,黃曉鳴也從saas服務商的角度給出了自己的建議。“現在機構轉型可以分為兩條路走:半轉型和全轉型。”

前不久,中國民辦教育協會劉林會長提出過“混業”過渡,即半轉型模式。周中開展學科輔導,在政策合規之下,周末引進素質類的課程或者托管班級活動,形成平時做學科教育,周末和假期做素質教育的“混合業態”發展模式。比如,開發短途的研學項目、口才課程、閱讀課程、科學實驗、視覺傳達、影像故事等課程。

同時,黃曉鳴強調:“對于想要進入素質教育賽道的機構來說,一定要慎重,因為素質教育和學科類教育有很多不同之處。最大的難點就是師資培訓,素質教育老師的共情能力、引導能力、激發能力、對于時間的把控能力,這些要求都比對學科老師的要求高很多。”

第二條路徑是全轉型,但黃曉鳴認為,在班型設計、老師培訓、薪酬架構、內容設計,還有細節的運營管理上,素質教育與學科類教育都有比較大的差異,靠機構一己之力進行全轉型,對于大部分機構來說是很困難的。

黃曉鳴表示:“對于走全轉型之路的機構,我有兩條建議。”

一是做好家長的安撫,與家長深入溝通,了解家長的需求,盡力提供讓家長、學員滿意的方案。

二是評估是否做一些優質項目的引進等動作,用優質項目來維系好自己好不容易經營起來的客群。

找準素質教育的細分賽道

借鑒成功的轉型經驗

在“雙減”政策之下,引進素質類課程、向素質教育賽道轉型成為很多大型機構必然的選擇。睿藝創始人劉芮依認為,學科類教培機構在向素質教育培訓轉型過程,會遇到兩個大問題。

首先在需求上,素質教育并不是剛需性的教育產品,家長更多圍繞文化課來補習;其次在分類上,素質教育包括藝術教育、體育教育、早幼教等等。這樣的屬性也決定了素質教育不是一個立馬見成效的教學模式,所以和學科類教培在課程設計和運營管理上有很大不同。

劉芮依認為,在美術、體育、閱讀館、綜合體等四大素質教育的門類中,美術門類是k12教育最方便轉型的門類。

在美術這一素質教育賽道上,從政策層面上來說,它可以作為很好的校內教育的補充;從自身品類來說,它的學科標準是固定化的,同時教育師資供給也穩定。這就給K12教育的轉型提供了基本的條件。

另外,在閱讀這一門類中,有些機構的轉型之舉就可以作為借鑒。比如之前有一家閱讀館是專門做英文繪本的,它目前不僅擴充了中文繪本,還把教室和地面變成可視化的內容等場景,以活動的形式讓學生體驗閱讀的魅力;在運營上升級為會員制。

目前來看,教培行業的改革局面不甚明朗,但是在“危機”中有準備的人定能脫穎而出,成功實現轉型,所有的經驗都來源于堅持和努力,在教育行業尤其如此。

推薦經營方案

打開微信掃一掃即可獲取

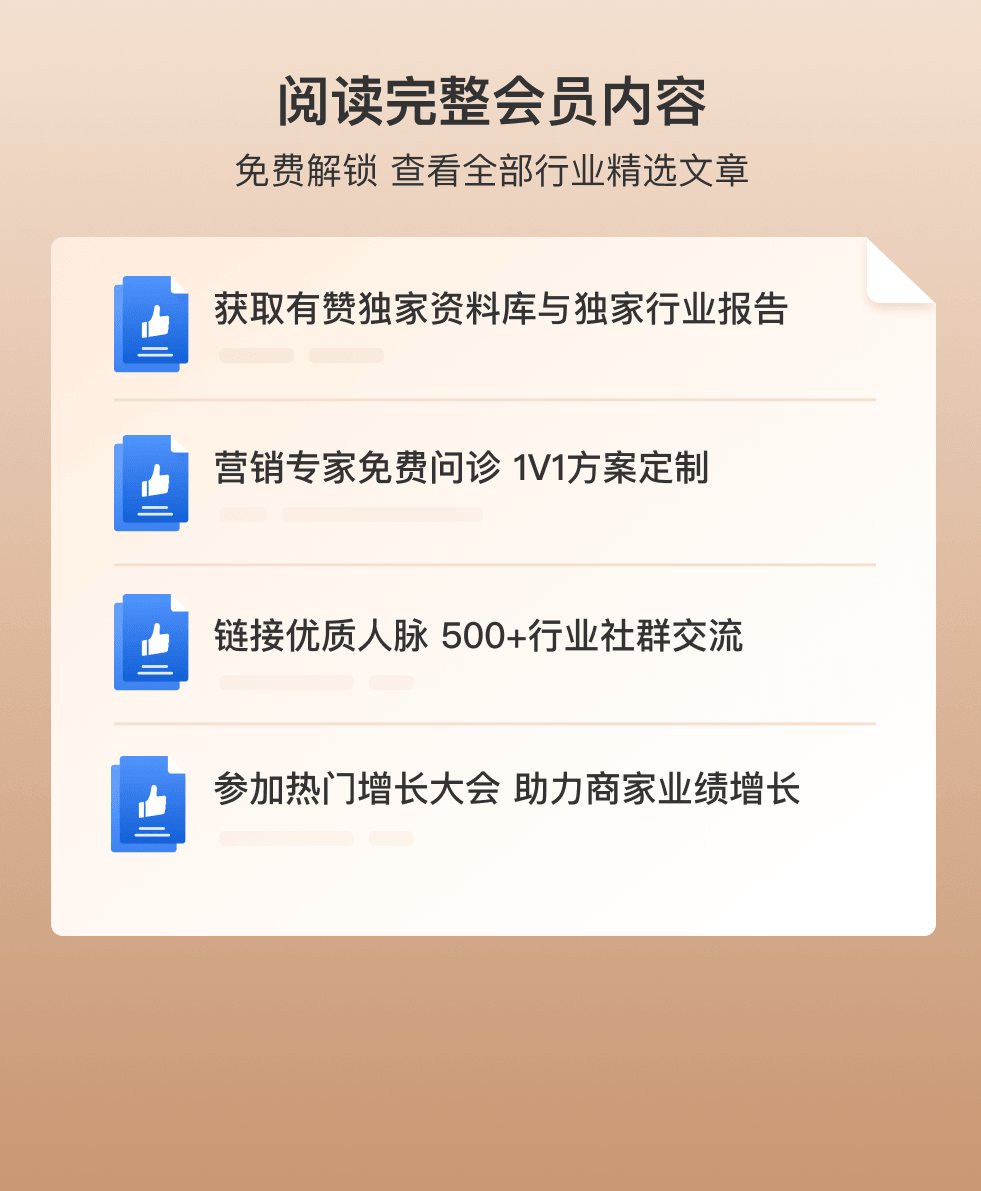

-

1000+最佳實踐

1000+最佳實踐

-

500+行業社群

500+行業社群

-

50+行業專家問診

50+行業專家問診

-

全國30+場增長大會

全國30+場增長大會

請在手機上確認登錄