你發的優惠券,為什么沒人用?

優惠券是常見的促銷方式,我們每天都會充斥著來自美團,淘寶等企業的優惠券,有合適的優惠券,我們也會使用消費,還有部分消費者已是無優惠券不消費的情況。

但在實際調查中,不少企業電子優惠券的兌換率不到 1%(數據來自CMS公司),與之相反的是,部分平臺的優惠券兌換率超過 60%,更有甚者,做到了 92%。

為什么同樣的優惠券,兌換率天差地別呢?

我們來看一組對比案例,案例1與案例2相比,沒有明確告知消費者券的性質、有效期、剩余數量等信息,單單告知消費者面額,這樣的優惠券很難影響消費者使用。

類似的錯誤,很多失敗的優惠券都存在,其根本原因是對優惠券的本質理解和設計執行上存在問題,導致不能很好的設計優惠券和影響消費者使用優惠券。

包括但不限于:先提價后促銷,沒有明顯時間或數量限制等種種問題,導致很多企業的優惠券兌換率低于 1%。

在這篇文章,我們來解決:消費者為什么不使用優惠券消費?

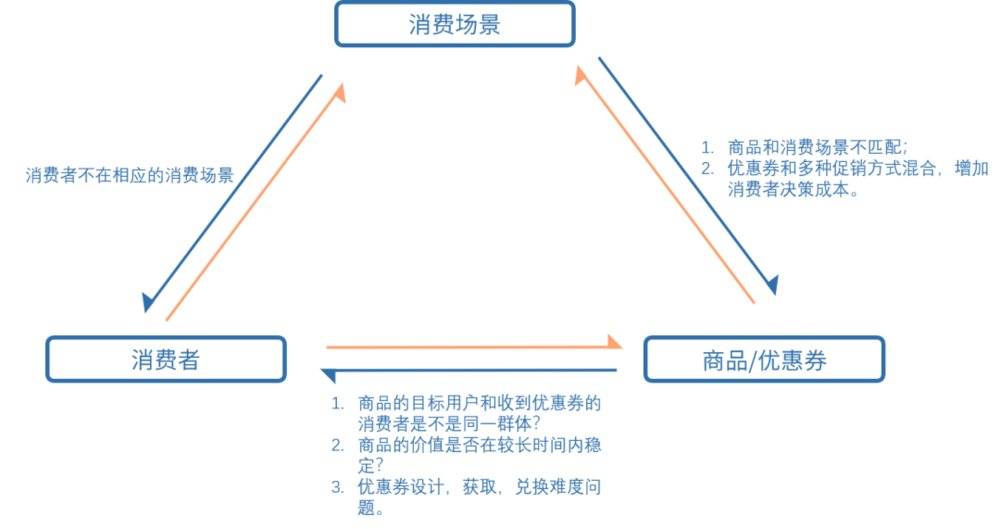

原因錯綜復雜,但是我們可以通過人、物、場3個因素來剖析問題:人是消費者,物包括商品和優惠券,場是消費場景。

一、人和物的問題

這里的物包括商品和優惠券,所以人和物的問題拆分成兩類問題:

1. 消費者和商品

消費者和商品之間的問題主要有 2 個,即:

商品的目標用戶和收到優惠券的消費者是否相同?

商品的價格是否在較長時間內穩定?

1)商品的目標用戶和收到優惠券的消費者

企業在定位商品時,會有明確的使用用戶。

實際促銷活動中,企業往往采用粗放式派發優惠券,導致很多不是目標用戶的消費者收到了優惠券,有消費潛力的目標用戶,卻沒有優惠券進行引導購買,這樣的優惠券最后結局就是過期。

為什么會出現這種情況?

原因很簡單:企業在優惠券投放的環節出現了問題。

問題是理想和現實之間的差距,我們需要了解企業在投放優惠券時面臨的現實。

企業投放優惠券最理想的情況是:精準的發放優惠券給有購買意向的目標用戶,促使優惠券的兌換率為 100%。

現實情況是:企業不知道哪些用戶是有購買意向的目標用戶,在這樣場景下,企業能做的投放選擇就十分受限,粗放式的投放成了企業常見的選擇。

清楚問題,解決方案的方向顯而易見:找到有購買意向的目標用戶。

在這個方向下,解決思路就有很多了:

利用優惠券容易復購屬性,將優惠券派發給老用戶,增加優惠券兌換率,常見的做法:短信優惠券鏈接,電話銷售等。如果增加返傭規則,可以促使部分老用戶推薦優惠券給身邊目標用戶,增加兌換率;

如果沒有老用戶,或者商品更換頻率不高,企業將優惠券交付給擁有目標用戶的平臺來派發,例如電商平臺的付費投放,專業的派發券平臺等。利用對方完善的大數據用戶系統來進行精準銷售,減少投放的浪費。

專門找擁有目標用戶第三方渠道商投放,比如擁有目標用戶的KOL、APP、公眾號等,但是需要比較高的鑒定能力,建議前期少量投放嘗試效果。

2)商品價格是否在較長時間內穩定

在電商領域,企業面臨同類竟品,或同類商品的競爭愈加激烈,價格戰是企業不得面臨情況;面對比自己低價的竟品,為了保持商品的價格,同時也能與竟品競爭,企業會采取各種促銷手段來吸引消費者消費。

但是經常搞促銷,或經常調價的商品,由于價格不穩定,所以很難在消費者心理形成穩定的參考價格。

多數情況下,商品的參考價格等同于消費者的心理價值。

不穩定的價格會導致消費者在使用優惠券購買商品時,感知價值很難提升,容易對商品價格產生懷疑,產生 “是不是套路”,”感覺沒有很便宜” 的想法,影響了消費者的購買決策。

如此循環,對于企業收入是一種很難解決的損害。

我們來看兩組品牌案例:

COACH從2015年追求收入提升,開始1周~2 周1次,1次持續5天的促銷行為,頻繁打折導致消費者不認可COACH商品標價,只接受打折后的價格。

頻繁促銷沒有帶給COACH想要收入提升,反而是品牌從高端成為低端和連續兩年銷售收入下降,消費者再不再會為標正價商品買單。

而相反的,優衣庫在促銷上就做得十分出色,甚至有人在知乎求攻略。

優衣庫促銷方式分為兩種:全場促銷和限時促銷。

全場促銷1年只有2場~3場,這樣的頻次不會像COACH傷害品牌價值和利潤。

限時促銷則是日常促銷,但是優衣庫將其分散到不同商品,比如某商品只有紅色促銷,其他顏色正價,在不影響商品在消費者心理參考價值同時,做到了收入增長。

要解決這個問題,我們的思路要放在 “在減少優惠券促銷同時,保證商品在市場的競爭性”上。

減少優惠券促銷活動的次數,避免影響消費者對商品的心理參考價值。

使用不影響商品價格穩定性的促銷方式,來代替減少優惠券促銷的次數,如送贈品,購買后抽獎等。

可以適當將優惠券活動放在特定節日,或者熱點事件上,讓消費者將商品優惠認為是節日或熱點導致,跟商品關系不大,對商品價格影響比較小。

2. 消費者和優惠券

即使商品的目標用戶和消費者是統一的,消費者和優惠券之間也存在著問題,主要體現在2個方面:

優惠券設計問題,對消費者影響小;

優惠券獲取和兌換難度問題,消費者不愿兌換消費。

1)優惠券的設計問題

優惠券設計問題,主要體現在企業對優惠券原理不了解,優惠券細節的缺失,導致優惠券在兌換場景下對消費者影響力少。

我們先看一個案例,來看下具體細節影響:

<img data-img-id="fc5dc8b2-af9d-4a8c-b2c8-f3819a859d3e" _src="https://img.yzcdn.cn/public_files/2017/09/01/c26089cf3bdf6ada88b1d76b41dbd8ca.gif" "="" data-w="640" data-h="322" src="https://img.huxiucdn.com/article/content/202008/12/093459371552.jpg?imageView2/2/w/1000/format/jpg/interlace/1/q/85" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; vertical-align: top; background: transparent; box-sizing: border-box; width: 640px; border-radius: 4px;">

對于第一點,企業容易忽略引導動作,僅把優惠券關鍵信息進行展示,當消費者看到優惠券時,僅僅知道自己有優惠券,但是不知道如何去使用,很容易放棄兌換消費。

第二點,指引導消費者到優惠券使用的頁面,這取決企業的目的。舉個例子,優惠券引導按鈕”立即領取” 和 “立即使用”,一詞之差給予消費者的感覺和引導動作就有不同。

如果是單個商品的優惠券,”立即使用”會增強消費者在使用上的決策,引導路徑直接到商品購買頁面,如果是滿減券,有對應促銷專區,更加注重消費者消費頻次,”立即領取”會更加合適。

③ 優惠券的性質和使用條件

很多消費者在領取優惠券的時候沒有太在意券的使用條件,部分企業也不會在領取時進行告知,如果在使用時,不清楚券的性質和使用條件,消費者在消費時候會很難確定購買產品是否能使用優惠券,造成取消購買不兌換優惠券的情況。

2)優惠券獲取和兌換難度

獲取難度,指消費者獲取商家優惠券難易程度;兌換難度,指消費者達成優惠券兌換條件的難易程度。

優惠券券獲取和兌換難度,是商家衡量促銷成本和收益后的結果。

在相關調研表明,企業給予消費者優惠力度超過商品價格15%以上,優惠券對于消費者影響力才會顯著增加。

一般情況下,普通商品的毛利率在20%~40%,優惠力度超過商品價格15%,毛利率相應會降低到 10%~30%;商家為了減少利潤的損失,增加優惠券獲取和兌換難度是大概率會出現的情況。

真實情況往往是:企業并沒有給予超過商品價格15%金額的優惠券。單純從金額上認為優惠力度足夠和優惠成本大,從而提高優惠券獲取和兌換的難度,希望通過優惠券價格歧視的特點來區分消費者,從而獲取最大化利益。

這樣導致從消費者的角度上,優惠券的獲取和兌換成本≥優惠券價值;消費者實際價值感知可能是負值,很難引發消費行為。

例如2019年的雙11購物節,淘寶提供滿400減50優惠券,優惠額度12.5%,但是優惠券獲取和兌換難度大,導致很多消費者放棄了在雙11領劵消費,或者湊單后退貨增加優惠額度,這樣的情況在大電商平臺將會越來越明顯。

但是,問題是否解決,需要看企業定位。大企業和小企業的解決思路是不同的。

如果是淘寶京東等大平臺,擁有大基數用戶的情況下,通過提高優惠券獲取和兌換難度,區分不同購買水平的消費者,有利于自身平臺的利益最大化。

如果是一般企業,受限于用戶基數,單純提高或降低優惠券獲取和兌換難度,都是有風險的行為,前者容易讓消費者覺得企業在耍猴,降低信任;后者,容易遭受羊毛黨的攻擊,給企業造成不必要的損失。

所以解決思路并不是在于降低優惠券獲取和兌換難度,而是將優惠券的獲取和兌換難度進行拆分成多個階梯難度,讓消費者盡量不意識到獲取和兌換難度。

目前主流的做法,是企業搭建自己的會員體系,將部分高額優惠券設定為會員專屬;但是將優惠券獲取和兌換難度降低,對于消費者來說,獲取高額優惠券的難度,從單純與很多消費者和羊毛黨競爭少數的優惠券,變成成為會員 + 與少數會員競爭多數的優惠券,將部分難度通過會員進行轉移,同時提高消費者的感知價值。

另外,通過會員體系可以規避部分的羊毛黨,和增加自己的用戶基數,為后續的精準營銷打下基礎。

目前大型的淘寶賣家已經采取會員優惠券的解決思路,部分電商平臺也提供類似的功能,未來可能是主流趨勢。

在采用會員+會員優惠券的同時,可以提供無差別的的小額的優惠券,一是可以吸引部分消費者,二是可以通過小額優惠券作為錨點,突出會員優惠券的價值。

二、人和場的問題

消費者和消費場景的問題在線下很少出現,但是在線上是很嚴重的問題,即:使用錯誤優惠券類型,導致消費者不在相應的消費場景。

無論在日常購物場景,還是節日活動,商家都會將促銷區域獨立劃分,根據發放不同優惠券類型突出顯示,讓消費者快速進入促銷消費場景,了解優惠商品,使用優惠券進行消費。

在線上,企業受到入駐平臺功能的限制,沒辦法像線下商店自由地給予消費者明確的消費場景,要求企業必須根據平臺特性選擇優惠券類型,優惠券選擇受限——選擇錯誤的優惠券類型容易出現消費者無法在對應消費場景消費的情況。

舉個案例:淘寶店鋪,除了特定節日外,代金券會比滿減券發放次數多,而在美團外賣,情況恰恰相反,基本上以滿減券為主,代金券會偏少,這里主要是在推薦主體上有區別。

淘寶主要以商品推薦為主,消費者在淘寶大部分情況是直接進入商品的詳情購買頁,繼而再進入店鋪主頁,店鋪主頁是店鋪最重要促銷專區。

如果消費者領取到滿減券,在商品頁可能完成不了滿減的條件,還需要點擊進入店鋪促銷專區了解哪些商品符合優惠券范圍,多增加的步驟會引發消費者取消購物的情況。

相反在美團外賣,主要以商家推薦為主,消費者進入商家的店鋪主頁,滿減券有了合適的消費場景,比代金券更適合,也更能帶給商家更高的收益。

當企業錯誤選擇優惠券類型來進行促銷時,就容易出現優惠券兌換率低的問題。

所以,問題的解決方案很簡單:觀察銷售前 10% 或等級較高的竟品店鋪日常的派發的優惠券類型,發現合適平臺的優惠券類型,派發相同類型的優惠券,保證入駐平臺的消費者收到優惠券可在對應的消費場景上使用。

三、物和場的問題

商品/優惠券和消費場景之間的問題,相較于上面兩種問題來說,影響程度比較小,主要問題體現在兩個方面:

1. 商品和消費場景不匹配

商品和消費場景不匹配的問題,主要原因是企業流量至上的思維下導致的。

企業為了追求流量,刻意追求熱點,吸引人群關注,會主動進行熱點營銷。

但一味追求熱點,忽略自身商品是否與消費場景合適,很容易適得其反。

我們舉個例子:比如母親節促銷,女性用品和花店都可以搞優惠券促銷;但是男性用品在母親節搞優惠券促銷,由于流量集中在熱點相關產品,男性用戶的優惠券兌換率就比較低——這就是典型商品和消費場景不匹配。

想要解決這個問題,企業可以將有限的資源投入適合自己的節日或熱點促銷,將熱點促銷的勢能最大化,從而帶給企業的利益最大化。

2. 優惠券和多種促銷方式混合,增加消費者決策成本

優惠券和多種促銷方式混合,是不少企業喜歡一種促銷方案,為的是讓消費者感覺很優惠,盡可能的產生消費。

消費者結果上獲得很多優惠,但中間所花費時間精力成本會讓消費者輕易取消消費,或者忽視部分促銷手段。

舉個例子:

拼多多的”百億補貼”活動,除了直接補貼外,拼多多還有提供滿減券和現金券,部分的商家也提供優惠券來提高銷量,但是很多消費者在 “百億補貼” 的消費場景下,著重關注補貼優惠力度,還有拼團優惠,平臺的優惠券在消費環境里很容易就被忽視了,甚至很多消費者都不知道拼多多有發優惠券這個事情。

并不是說優惠券+其他促銷方式不好,相反合理利用,企業可以進一步榨干消費者的錢包。

我們在策劃促銷活動時,一定要分清主次,以優惠券為主,輔助拼團,抽獎,贈品等一種促銷方式,可以進一步提高消費者的價值感知,促使完成最終消費。

例如,在主流電商平臺的店鋪,經常采用優惠券+贈品的混合促銷的方式,來刺激消費者消費已經成為主流的標配。

四、物和場的機會

雖然物和消費場景的問題影響面比其他兩種問題小,但不是說物和消費環境的問題可以被輕視,里面存在很多提高優惠券使用率的機會。

比如美團在去年上線的湊單功能:當消費者使用滿減券購買商品時,價格不足使用條件時,美團會提供符合條件商品給消費者選擇湊單,從而提高消費者使用優惠券概率,這就是很好通過解決物和場的問題,提高優惠券使用方式的案例。

五、總結一下

當我們了解消費者為什么不使用優惠券的原因,我們可以形成問題清單,一項一項排除優惠券模塊的問題,從細節上解決優惠券設計的問題。

商品的目標用戶和收到優惠券的消費者是否相同?

商品價格是否在較長時間內穩定?

優惠券設計是否存在問題?

優惠券獲取和兌換難度是否過大?

消費者是否在對應的消費場景?

商品和消費場景是否匹配?

優惠券是否和多種促銷方式混合,增加消費者決策成本?

特別申明:本文為服務號上傳,有贊學習中心僅提供信息發布平臺。如有侵權請聯系刪除:rodas@foxmail.com。

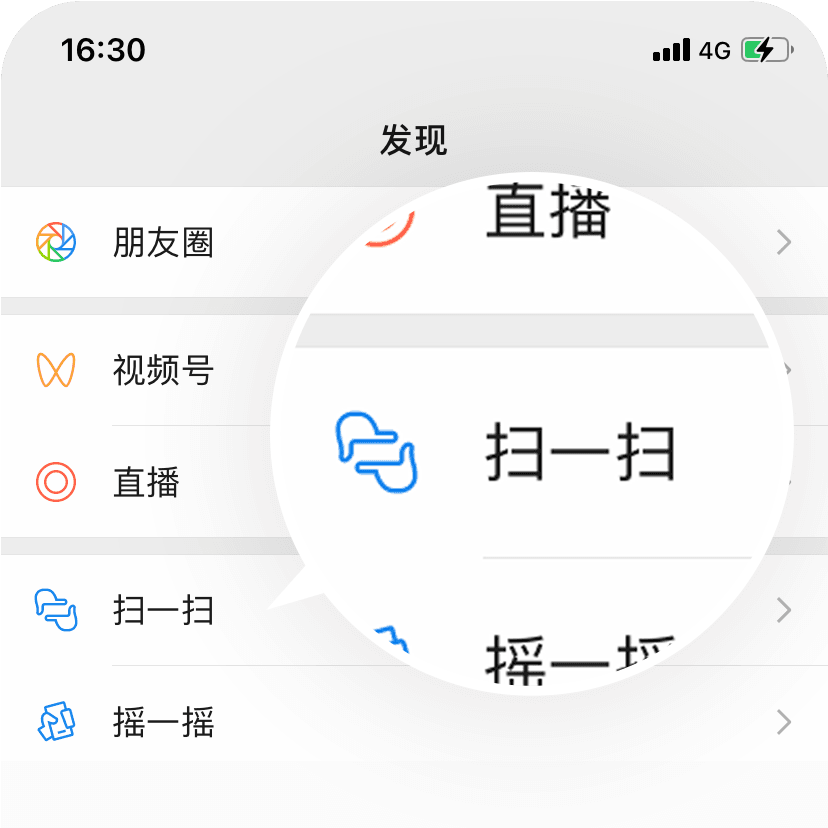

推薦經營方案

打開微信掃一掃即可獲取

-

1000+最佳實踐

1000+最佳實踐

-

500+行業社群

500+行業社群

-

50+行業專家問診

50+行業專家問診

-

全國30+場增長大會

全國30+場增長大會

請在手機上確認登錄