2020年“破圈市場”已形成,夫妻小店將成為開拓新渠道的機會點

{{item.summary}}

2020年初,因為一只黑天鵝,昔日的許多商業規則突然失效。怎么買東西,居然成了中國人面臨的一大難題。

年節、疫情、隔離,這些問題扎堆,導致原本豐富的物資供應突然斷了,徹底讓中國人體驗了一把購物上的“憶苦思甜”。這種狀況甚至一直持續到2月中旬,近一個月的時間里,菜場關門、便利店歇業、超市供應不足,而線上的渠道也因為物流體系的停止而失去了魔力。

一時間,蔬菜告急,一顆白菜漲價到98;泡面告急,架上僅余香菇燉雞;薯片告急,尤其是黃瓜味的。怎么辦?所幸,天無絕人之路,畢竟市場需求客觀存在。

率先反應過來的,是電商巨頭。

一直布局“到家”業務的盒馬鮮生、每日優鮮、京東到家、美團買菜等生鮮電商企業在疫情期間的業績增長十分亮眼,有數據顯示超過去年同期三倍。盡管仍有些諸如物流不足等問題存在,但越來越多的家庭開始使用線上APP途徑購買日常所需,已經是個常態。

其次,是自發組織的“社區電商”,這種新形式的、小顆粒度的電商,幾乎同時出現在各個小區的微信群里。運營者大多是小區的業主,自己又有相應的貨源,在微信群里收集需求之后,“社區電商們”為小區業主帶來了自產的蔬菜、水果,然后,很快就有了跑腿業務。

相比線上渠道里有新力量崛起,線下渠道反而在實現資源聚攏。

因為政策原因,小規模的便利店長期不能開門,中等規模的社區超市也深受供貨渠道影響,物資種類不足。反倒是修建在城市邊緣的,大型倉儲式超市,因為更完善的供應鏈和更低廉的價格,異軍突起。

實際上,在疫情隔離期間,中國城市人員居然擁有了類似美國人的生活方式——每隔一段時間,驅車前往大型倉儲式超市,集中、大宗采買生活物資。

這正是疫情帶來的隔離期間,發生于中國零售行業的三個明顯趨勢:

線上生鮮市場異軍突起、社區電商重新出現、倉儲式超市枯木逢春。

這些新的趨勢會長久存在嗎?還是說,疫情之后,一切照舊?

先說結論,這些趨勢將得以保留,并長久影響中國消費領域。就像1916年,在美國誕生的第一間超市開啟了新的城市生活,2020年的消費新趨勢,也會影響深遠。這背后是消費習慣的變遷,乃至一個新興市場的形成。

心理學界有個理論叫“21天理論”,意思是21天時間,能夠讓人養成一個新的習慣,消費領域同樣如此。

在疫情+隔離期間,越來越多的家庭主婦開始使用線上途徑購買生活必需品,這在過去不可想象,實際上,線上購買的商品并沒有像這些主婦擔心的那樣,又貴又不新鮮,她們自然接受了這種“新的生活方式”,要知道,中國過去電商用戶大多數是40歲以下的年輕人,但這次“破圈”的大多是40歲以上的中老年人。

這里提到了一個詞,“破圈”。這是2020年的新詞,意思是“通過尋找共通之處,實現圈層融合”,這個詞起源自2020年B站的跨年晚會,但在疫情和隔離的催化下,這個趨勢卻愈演愈烈,比如,習慣于菜場買菜的家庭主婦人群開始使用盒馬購物;宅在家中的父母開始玩起抖音,用視頻記錄生活;有些老年人接觸《王者榮耀》,從此不再對電子游戲口誅筆伐……

在疫情壓力之下,一切都在融合,以至于形成了一個新的市場。

2017年開始,“下沉市場”不斷被提及,這個新市場代表著新的商業邊疆,甚至催生出了拼多多這樣的巨頭,這是中國互聯網下半場的開始。此后,尋找新的商業邊疆就成了無數公司尋找的目標。

就在2020年初,另一個新市場形成,依據下沉市場的命名規則,這個市場可以被命名為“破圈市場”。

這個市場人群有這樣的特征:

第一,用戶普遍歲數較大,在40歲到60歲之間,大多不與子女共同居住;

第二,掌握家庭經濟情況,有購買力,但更精明,購物選擇更傾向“物美價廉”,愿意花大把時間貨比三家,大宗消費時很少沖動;

第三,此前消費更依賴線下途徑,剛剛養成線上消費習慣,充滿新鮮感,容易被廣告效果打動;

第四,在對待商家的信任程度上,容易走兩個極端,一方面信賴熟人推薦,相信“眼見為實”,對商家折扣促銷有天然的不信任感;

第五,喜歡選擇養生、健康相關商品,喜歡選擇“純天然”商品等,生鮮是最大宗需求。

在進軍新零售的道路上,電商企業紛紛謀求轉型,比如瑞幸推出無人咖啡機,進軍無人零售市場;生鮮企業大多建立前置倉,解決速度問題;還有零售企業啟用內容帶貨,試圖拉近與用戶的關系,這都是技術的進步,但新零售僅止步于此嗎?

新的市場、新的消費習慣,是巨頭的機會,但小玩家就一定沒有機會了嗎?

比如大規模以夫妻店為形式存在的雜貨店,有數據稱,目前國內有大約680萬家雜貨鋪,一年的銷售額在10萬億左右,其中有3萬億是煙草銷售,還有7萬個億是非煙銷售。在此次疫情中,依附于上游供應鏈、重庫存的雜貨店損失慘重,很多人都認為,夫妻店沒有機會了。

但這其實正是夫妻店轉型的好機會,因為他們才是掌控“破圈市場”核心資源的商家,當然,前提是,夫妻店主動轉型升級。

要知道,新零售也是零售,終究要解決人與貨如何連接的問題,而誰掌握了最后一公里,誰就掌握了新零售的先機。

街角的雜貨店,正是關鍵:

首先,雜貨店主在所在區域經營多年,與用戶有良好的信任關系,是天然的社區電商運營者;其次,雜貨店擁有線下場景,有“眼見為實”的展示效果;最后,雜貨鋪帶來的親切感,符合“破圈市場”人群的習慣,切合情感需求。

但夫妻店形式的雜貨鋪也是有不足的,首先供應鏈不夠完善,難以與大品牌媲美;其次缺乏技術手段與電商理念,轉型困難。

這是現實,也是機會,如果有大電商品牌能夠解決夫妻店的痛點,那么夫妻店將成為電商巨頭開拓新渠道的先鋒軍,成為其推動新零售的最有力場景。

未來的消費模式可以想象:日常,家庭主婦們通過線上途徑購買生活必需品,尤其是生鮮,接孩子時從熟悉的便利店提走貨物,便利店的老板成了斜杠青年,一方面是電商巨頭的小顆粒終端,一方面是社區電商的運營者,同時,還在利用上游給予的大數據優化產品種類。周末,大量家庭會到城邊的倉儲式超市大宗采買。

未來的劇變,就在當下一個個細節的變化之中。

疫情之下,一個新的消費市場正在形成,這必將整個零售行業的格局,可以想象,有許多商家會因為這段時光死去,但同樣,也會有善于學習者轉型成功,邁向未來。

特別申明:本文為平臺服務號上傳,本文僅代表作者觀點。有贊學習中心僅提供信息發布平臺。

推薦經營方案

打開微信掃一掃即可獲取

-

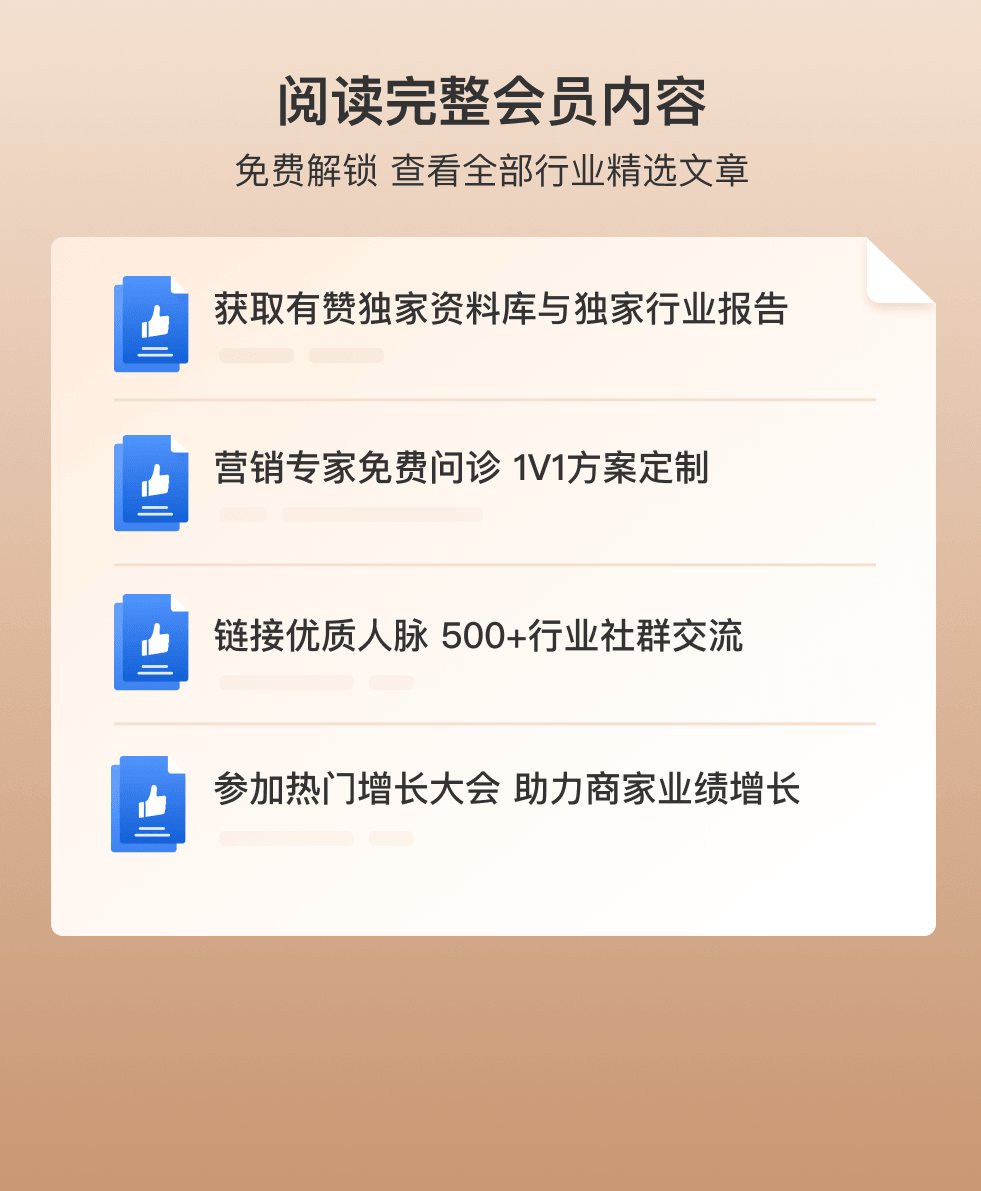

1000+最佳實踐

1000+最佳實踐

-

500+行業社群

500+行業社群

-

50+行業專家問診

50+行業專家問診

-

全國30+場增長大會

全國30+場增長大會

請在手機上確認登錄