最悲催的中國家電品牌:曾遠超美的格力,最后含淚賤賣

{{item.summary}}

點擊「關注」,掌握最新鮮互聯網動向

1996年那年,格力在深圳證券交易所上市。那一年,格力生產了空調90萬臺,銷售額達28.4億元;那一年美的年銷售額剛剛從之前的4.87億增長到了25億元;而那一年,有一家企業比格力、美的更加出名,單靠冰箱和空調,1996年的銷售額就高達45億元。然而,20多年過去了,美的已經占據行業老大,2017年營業額高達2460.44億,翻了98倍;格力也緊跟其后,2017年營業額高達1482.86億元,翻了52番。而這個當年力壓美的、格力的家電巨頭反而日漸衰落,最終落得個5.6億被收購的結果,成為最可惜、最悲催的家電品牌。

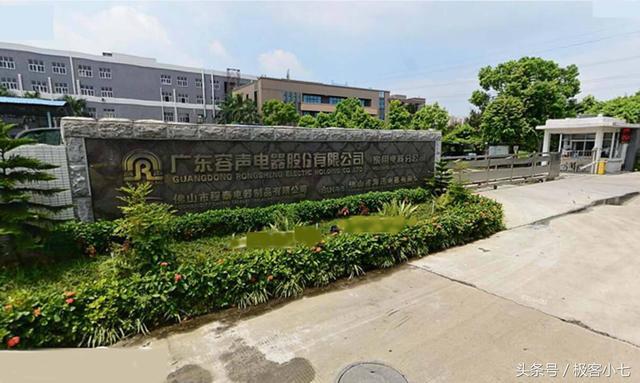

這家公司就是科龍電器,提起科龍大家可能不熟悉,但是如果說科龍生產的冰箱“容聲”,相信大部分人聽過。1982年左右,當時正值容奇鎮工業與交通辦公司副主任的潘寧,通過考察市場發現冰箱的需求很大,于是回到家就組織了幾十個人開始做電冰箱。

當時電冰箱非常罕見。很多人包括潘寧沒怎么讀過書,對于電冰箱的結構、原理一竅不通,甚至有些人還沒有見過電冰箱。不過雖然小學沒畢業,潘寧卻有一股頑勁,認定的事就一定要做成功。

潘寧開始踏遍全國,去尋找冰箱生產廠家學習技術。但是制造冰箱是一門專業技術,很多人都不會輕易傳授。經過多次碰壁后,潘寧終于進到了北京雪花冰箱廠,他隨同那些師傅們一起上班、下班,終于摸索到了冰箱的流程。后來又在一所高校里面搞懂了制冷原理。

于是,他們開始用最簡易、最廉價的材料進行試驗。經過1年多的實驗,不知道他們試了多少次,終于在1983年9月,中國第一臺雙開門冰箱誕生了,當時稱為“雜牌”。而這個“雜牌”正是容聲冰箱的前身。

技術開發出來后,1984年,科龍就成立了,同一年成立的還有海爾公司。當時冰箱的需求量很大,生產的冰箱根本不愁賣。所以當時家電公司如雨后春筍,前后有幾十家公司生產冰箱,生產的冰箱質量也參差不齊。對于質量問題,海爾的張瑞敏是通過一把錘子,砸碎了所有不合格的產品,從而使海爾名聲遠揚。而潘寧則是防患于未然,首次將“出廠檢驗”放到生產線中,要求每個冰箱生產好后,先制冷24小時,沒有問題再發貨。容聲冰箱的口碑越來越好。

有了一定實力后,科龍開始不單單生產冰箱,又率先進入了空調行業。潘寧又拼著那股頑勁,生產出了中國第一臺分體式空調。當時科龍生產的空調,主打“高效節能”,直到2003年一直保持著空調能效比第一的優勢。科龍的業績開始突飛猛漲,從1993年18億的銷售額,漲到了1996年45億,當時冰箱的市場份額更是占到了全國20%。

然而,轉折似乎來得太快。隨著改革開放,市場經濟的快速發展,企業必須改革才能繼續發展。當時的美的的老總何享健,就通過股權改造,讓每個人都能拿到股權,大大地調動了員工的積極性,為美的今天的成功做了很好的鋪墊。

但是科龍當時的利益爭紛太大了,導致內部益矛盾錯綜復雜,潘寧也被離職。潘寧離職后,沒有人再為科龍的發展前景著想,而都是想著如何瓜分現有的利潤。慢慢地科龍開始虧損,2000年時虧損6.78億,2005年虧損達到了36.93億,科龍終于倒下了。

即使倒下的科龍,同為順德的美的老總何享健都不敢接手。最后不得已,海信通過幾個月的考察,以5.6億超低的價格收購了昔日的巨頭科龍。反觀美的和格力,在董明珠和何享健的領導下,如今已經成了中國制造頂梁柱,而昔日的一代巨頭沒落至此,也讓人唏噓不已。

特別申明:本文為平臺服務號上傳,本文僅代表作者觀點。有贊頭條僅提供信息發布平臺。

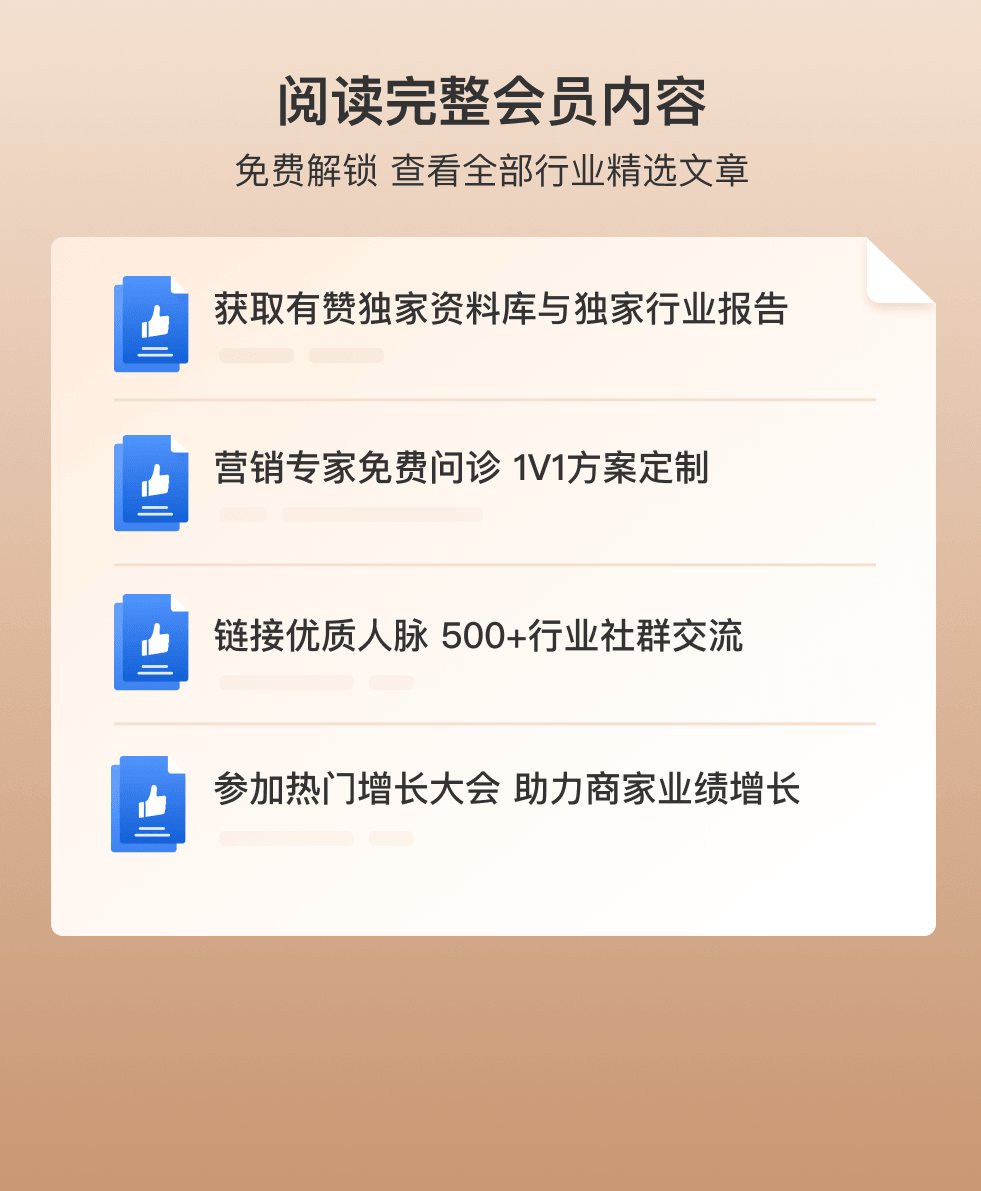

推薦經營方案

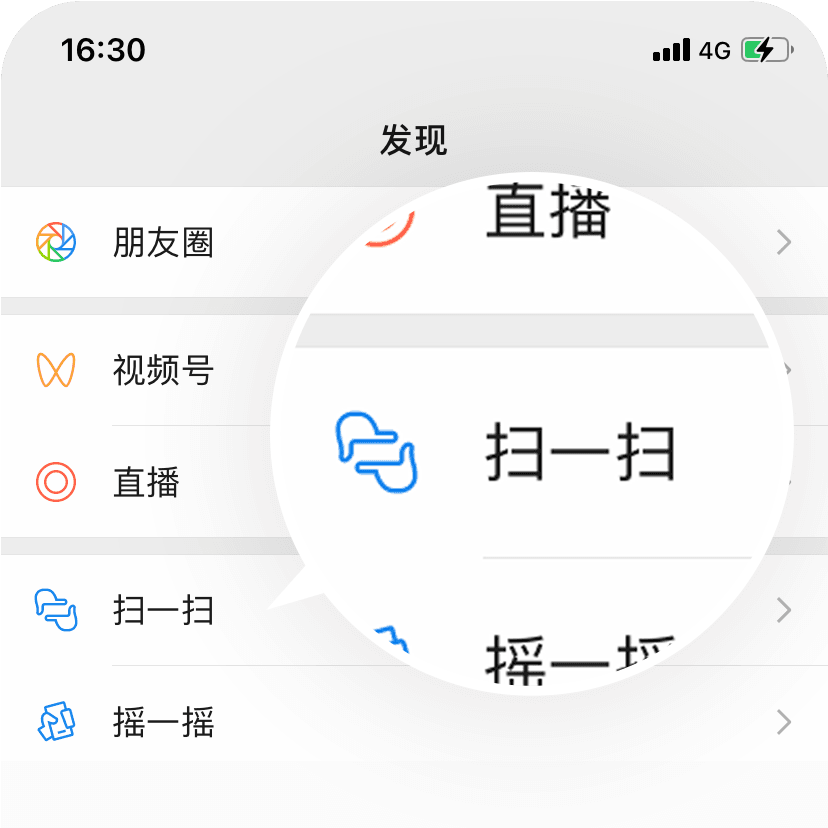

打開微信掃一掃即可獲取

-

1000+最佳實踐

1000+最佳實踐

-

500+行業社群

500+行業社群

-

50+行業專家問診

50+行業專家問診

-

全國30+場增長大會

全國30+場增長大會

請在手機上確認登錄