千億營收背后,永輝有何“盈利性增長”戰略?

{{item.summary}}

誠然,永輝第一季度不盡如人意的財報說明它需要進行一些策略上的調整,以應對當前的競爭環境。但放眼整個零售業歷史長河,永輝過去20年來的成績能稱得上可圈可點。復盤永輝的過去,有助于洞悉它的未來。《第三只眼看零售》通過采訪一些永輝內部人士、幫助永輝制定戰略的咨詢機構專家,從中剝繭抽絲,找到一個關鍵詞:盈利性增長。

2003年,永輝提出了“盈利性增長”的戰略,要求企業擴張必須以賺錢為前提。2004年,永輝進一步明確“賺錢”目標,即到2014年實現營收超500億元。此后,為保證上述目標實現,永輝將“盈利性增長”作為了核心經營理念,并以此出發點完成了早期的戰略布局。

盈利性增長戰略可拆解為幾個層面:

首先,在商品打造上,永輝選擇生鮮與服裝兩大品類。相較于標品,生鮮與服裝潛在毛利率更高,符合永輝“盈利”的經營理念。同時,由于經營難度大,多數零售企業并未關注生鮮與服裝品類,因而永輝打造了差異化競爭力。

其次,在業態選擇上,永輝提出了“先大后小”的選址策略,將大賣場作為未來發展的主流業態。永輝要求優先傾斜資源給銷售額高,盈利能力強的大店,希望在所處區域內大賣場市場飽和后再考慮以社區型門店作為補充。

最后,在區域擴張上,永輝強調避開競爭與集中發展。為保證盈利,永輝避開了區域龍頭企業,布局市場空白較大的重慶市場。同時為在短期內獲得規模效應,提升品牌影響力,永輝選擇了在區域內集中發展。

除此之外,為保證盈利,永輝對門店提出了“不賺錢就關店”的要求。據了解,當時門店在九個月內不能實現盈利則需要被關停。

“盈利性增長”的經營理念以及各項配套的戰略、制度推動下,永輝業績實現了高速增長。據了解,截至2010年上市時,永輝130余家門店中僅一家門店未盈利。到2013年,永輝營收突破300億,較2002的3.5億元增長近百倍。

01

以“賺錢“為核心

聚焦生鮮、服裝品類

成立初期,永輝專注于實現“盈利性增長”的目標。據了解,2009年,永輝在北京開出的首家門店在第五個月實現了單月盈利,年內實現了門店盈利。北京第二家門店當月即實現了盈利。

除保證門店盈利外,永輝對盈利能力的追求也體現在在商品選擇上——生鮮和服裝品類。

在當時,多數超市將生鮮作為引流商品,但永輝自一開始就將生鮮看作賺錢的關鍵。現在看來,這一選擇在很大程度上決定了永輝后續的成功。

盡管生鮮損耗高,經營難度大。但生鮮自身屬性決定了零售商可以自行掌控供應鏈體系,做到跳過中間經銷商環節直接做產地直采。這也就意味著,生鮮品類具有高毛利屬性。這一點,契合了永輝以盈利為核心的運營理念。因而在最初商品品類確定時,永輝將生鮮作為了主營品類打造。

在生鮮品類選擇上,永輝的另一個考量在于由于經營難度大,因為當時生鮮是多數超市經營的短板所在。所以對超市而言,生鮮品類的打造就意味著差異化競爭力的形成。

事實上,得益于“農改超”經驗,永輝積累了一定的生鮮經營經驗,在一定程度上解決了生鮮經營困難的問題。且在后續發展中,永輝超市不斷優化生鮮經營策略,以此打造自己的競爭壁壘。

2007年,永輝內部開始計劃重塑自身定位。到2009年,永輝提出“將冰箱搬到永輝來”的口號,以此強化自身生鮮定位。更好滿足消費者在生鮮購買上對方便、新鮮以及良好服務的訴求,進一步確定了生鮮的優勢地位。

截至2009年,永輝生鮮占比已經超過40%,毛利率最高達到15%。可以說,已經成為國內超市生鮮經營的標桿企業。

如果說,依靠生鮮永輝確定了自己無可取代的行業地位,那么服裝品類的選擇則更大程度上滿足了永輝的盈利需求。

“超市里真正賺錢的就是服裝。”有業內人士說道。同生鮮一樣,作為非標品的服裝,也可以做源頭定制,加之減少了中間損耗環節,因而毛利更高。

就財報數據來看,2007-2011年,永輝服裝營收占比在8%左右,每年平均營收為70萬元,同時保持50%的營收增速。就毛利來看,服裝毛利率在30%左右,毛利占比約14%。同一時期,永輝超市生鮮毛利率在13%左右,食品用品為18%左右,整體毛利率為16%。可以說,服裝品類在拉動毛利率上發揮了一定作用。

服裝的高毛利也使永輝在服裝品類上多有投入。事實上,在2000年前后,全國范圍內的服裝基本都是通過經銷商流通的。但在這一時期,永輝超市就建立了服裝采購團隊,在源頭工廠做買手。永輝會直接在浙江、廣東等服裝產地尋求工廠合作生產定制服裝。

在當時只有服裝市場百貨業態售賣服裝的情況下,永輝通過上述舉措將原本定位在百貨商場銷售的專柜服裝以更低的價格引入至超市,填補了超市服裝品類的空白。對永輝來說,在商品上的錯位經營策略,避免了企業創立之初與其他品牌的正面競爭,并打造了差異化競爭力。

但隨著零售業態的不斷豐富以及用戶消費升級,超市服裝銷售占比逐年下降。2018年,永輝服裝營收占比僅為2%,服裝業務被并入食品用品部。

02

優先發展大賣場

”洋蔥圈”式擴張

2004年,在未來業態規劃上,永輝共提出了四種構想,即大賣場、賣場、社區店和高檔超市(綠標店)。

“永輝當時的設想是,在零售業態尚未飽和的市場,以布局大賣場為主。未來,在大賣場逐步飽和時,再考慮以社區門店作為補充。”一位接近永輝的業內人士告訴《第三只眼看零售》。

事實上,后續永輝也將重心放到了5000平方米以上的賣場和大賣場打造上。2010年上市前,永輝僅有的30余家社區店集中在福建且多為企業成立初期開設。

據了解,永輝在2004年前沒有大賣場業態,門店面積集中在2000-3000平。但由于在商品結構上,永輝選擇了陳列面積大的生鮮和服裝品類。因而在業態選擇上,永輝的最佳選擇只有大賣場。

但選擇大賣場,意味著永輝需要面臨同沃爾瑪、家樂福、物美、世紀聯華等企業直接競爭。競爭帶來的最直接影響就是賺錢變難,因而,將盈利作為首要目標的永輝選擇了盡可能避開與區域龍頭企業競爭。

從這一邏輯出發,永輝在發展初期放棄了距離更近的浙江,也并未選擇消費水平更高的北上廣等區域,而是選擇了沒有典型頭部企業的重慶。直到2009才開始逐步布局安徽、北京等區域。

在擴張模式上,永輝選擇了“洋蔥圈”式的擴張策略,即在每一區域內集中擴張并逐步向外滲透。舉例來說,在布局重慶后,永輝逐步覆蓋周邊區域。截至上市前,永輝已形成了以福建、重慶、合肥、北京為核心覆蓋了河南、河北、江西以及云南、貴州、廣西等區域的布局版圖。

事實上,這種擴張模式下,企業在固定區域內的密集開店,可以使企業在短時間內獲得較高市場份額。舉例來說,截至2010年6月,永輝有1/3的門店位于重慶,門店數量達到47家。到2013年,永輝在重慶開出80家門店,市場份額就躍居第一。

此外,在新拓展區域,永輝強調分銷能力打造。在門店從事零售業務的同時,也充分發揮自身優勢,通過生鮮、服裝的核心單品開展批發業務,在雙方相互供貨的過程中,同當地經銷商建立了聯系。

“當企業只有一家店的時候,你很難跟當地經銷商談合作。但當兩者關系變為互相供貨時,雙方關系就會被拉近,進而保證企業在短時間內構建起區域供應鏈體系。”有業內人士舉例說。

03

構建人才培養體系

強調組織管控能力

除商品策略、業態模型以及區域布局的選擇外,人的問題也是永輝能否實現“盈利性增長”的關鍵因素。如何解決快速擴張過程中的人才短缺、總部管控能力不足問題是永輝當時面臨的最大挑戰。

其一,企業高速擴張下,永輝面臨的不僅是人才儲備不足問題,還有生鮮、服裝這類差異化商品運營帶來的行業內無人可挖的困境。

以此為背景,永輝在“傳、幫、帶”的企業文化下,打造了大學生培養計劃和店長培養責任制。

一方面,永輝通過“1933零售精英計劃”,建立了大學生到店長、店長助理的培養計劃,打通了大學生到店長的快速培養渠道。該計劃平均每年引入大學生千人,有效緩解了用人短缺問題。另一方面,永輝采用1+1(2)的店長培養方式,要求每個店長帶一至兩個店長助理,將其作為店長培養。這一制度被列為店長的職責之一。

據了解,永輝店長70%來自企業內部培養,僅30%源自外部引進。可以說,店長的快速培養機制是永輝門店迅速擴張的重要保障。

其二,隨著永輝跨區域擴張明顯加快,總部對區域門店管控能力的重要性開始凸顯。為強化總部管控能力,永輝推動組織架構調整。改變了企業在運營上對創始人的依賴,將個人運營能力轉變為組織和團隊能力。

具體來說,永輝率先將創始人張軒松、張軒寧從日常運營中剝離出來,設立了臨時的專家小組和數據內控組以及標準組來復制創始人核心能力。

其中,專家小組由資深采購、運營以及相關職能人員組成,主要負責與門店溝通,解決門店出現的各類運營問題。而數據內控組主要負責監控全國所有門店的銷售、訂貨情況,并及時向相關部門反饋異常數據。同時,每周向CEO提供數據分析報告。

此外,永輝在生鮮事業部下成立標準部。該部門主要致力于開展生鮮保鮮、包裝等專業運營研究,對營銷、采購、配送等環節進行優化,并持續對門店的訂單、定價、損耗等業務進行監控,以此推動生鮮經營的標準化。

《第三只眼看零售》認為,組織架構的調整極大減輕了決策層在企業運營上承擔的壓力,使其有時間關注企業戰略發展問題。同時,將個人能力轉化為團隊能力,也在整體上提升了運營效率,強化了總部的管控能力,為永輝后續的大規模擴張提供了基礎保障。

可以說,“盈利性增長”戰略支撐永輝完成了近百億的銷售業績,那么在超市行業巨變的當前,永輝下一個關鍵戰略是什么?

特別申明:本文為服務號上傳,本文僅代表作者觀點。有贊學習中心僅提供信息發布平臺。如有侵權請聯系刪除:rodas@foxmail.com。

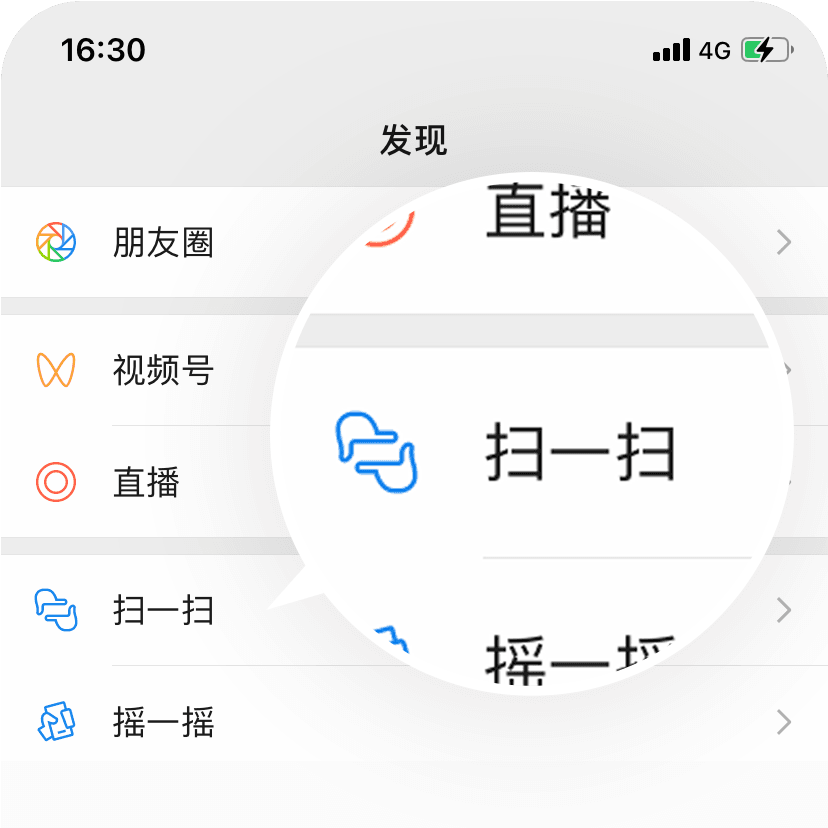

推薦經營方案

打開微信掃一掃即可獲取

-

1000+最佳實踐

1000+最佳實踐

-

500+行業社群

500+行業社群

-

50+行業專家問診

50+行業專家問診

-

全國30+場增長大會

全國30+場增長大會

請在手機上確認登錄